コンテンツ

序章 -時間計測から動作の質的分析へのパラダイムシフト-

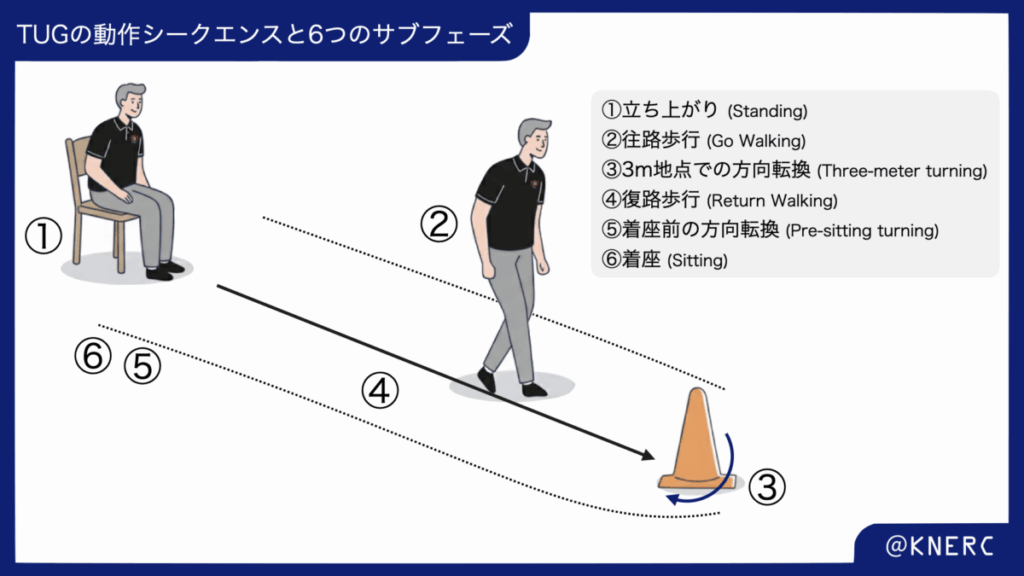

Timed Up and Go (以下、TUG) Testは、高齢者や神経疾患患者の機能的な移動能力を評価するための指標として、臨床現場で広く採用されている 。このテストは、椅子からの立ち上がり、3mの歩行、方向転換、着座という一連の基本動作で構成されており、特別な機器を必要とせず、短時間で実施できる簡便さから、機能評価のゴールドスタンダードの一つと見なされてきた 。従来、TUGの評価は主に課題全体の遂行に要する「時間」に基づいて行われ、特定のカットオフ値(例:13.5秒)は転倒リスクを判断する基準として用いられてきた 。

しかしながら、近年の研究では、時間のみを指標とすることの限界が指摘されている。複数のシステマティックレビューにおいて、TUGの遂行時間だけでは、特に地域在住高齢者における転倒リスクの予測精度が限定的であることが示唆されている 。脳卒中患者においても、遂行時間は同程度であっても、その動作の質や代償戦略には大きな個人差が存在する 。時間は動作の「結果」を反映するが、その背景にある運動制御の問題や潜在的な不安定性を捉えるには不十分である 。例えば、同じ15秒でTUGを完了する2人の脳卒中患者がいたとしても、一方は安定した方向転換を行い、もう一方は体幹の大きな動揺や多数のステップを用いてかろうじてバランスを保っている場合、両者の転倒リスクや介入すべき課題は本質的に異なる 。

このような背景から、TUG評価は時間という量的な側面から、動作の「質」をいかに捉えるかという質的な側面へと関心が移行している。本記事では、近年の学術論文で報告されている知見を基に、このTUG評価のパラダイムシフトを概観する。特に、慣性センサーを用いたiTUG (instrumented TUG) による動作の相分けや運動学的分析、二重課題(Dual-Task)や運動イメージ(Motor Imagery)といった応用的な評価手法が、脳卒中患者の移動能力をどのように多角的に捉え、リハビリテーションの臨床実践にどのような新たな知見をもたらすのかを探ることを目的とする。

TUGの基礎と従来評価の限界

TUGの標準的実施手順と信頼性・妥当性の再確認

TUGは、1991年にPodsiadloとRichardsonによって、より簡便で定量的な機能的移動能力評価法として提唱された 。標準的な手順では、被検者は高さ約46cmの肘掛け椅子に深く腰掛けた状態から開始する 。合図とともに立ち上がり、快適かつ安全な速度で3m先の目印まで歩き、方向転換し、再び椅子に戻り着座するまでの一連の動作を計測する 。この際、普段使用している杖や歩行器などの補助具の使用は許可される 。計測前に一度、テストの流れに慣れるための練習試行が推奨されている 。

このテストの大きな利点の一つは、その高い信頼性にある。原著論文では、検者間信頼性(ICC=0.99)および検者内信頼性(ICC=0.99)がともに極めて高いことが報告されている 。脳卒中患者を対象としたシステマティックレビューにおいても、テスト再テスト信頼性は優れており、ICC値は0.95を上回ることが確認されている 。

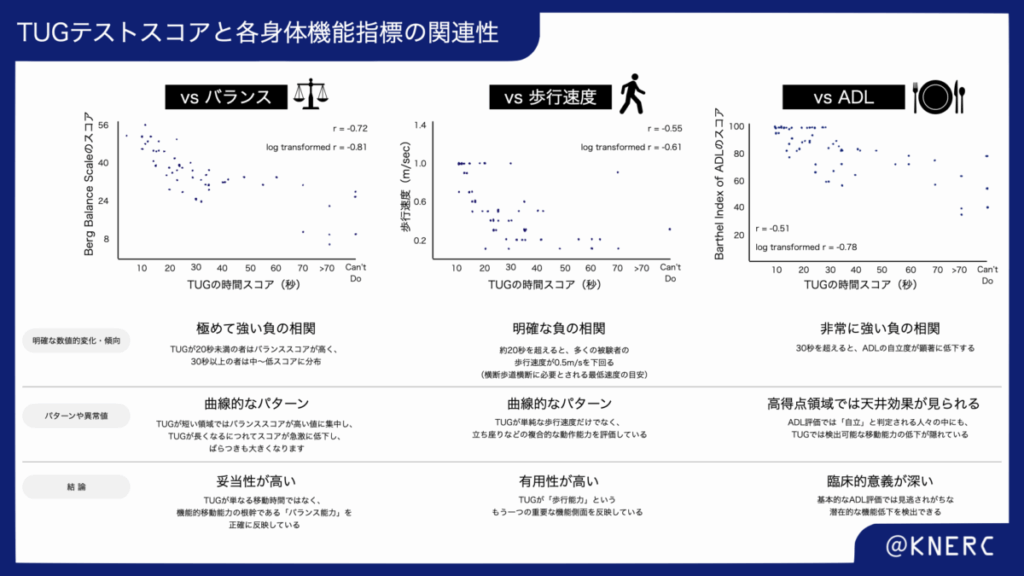

妥当性に関しても、TUGの遂行時間は他の確立された評価指標と強く関連することが示されている。原著論文(Podsiadlo&Richardson,1991)では、TUG時間はBerg Balance Scale (BBS)スコアと強い負の相関(r=-0.81)、快適歩行速度と中程度の負の相関(r=-0.61)、そしてBarthel Index of ADLと強い負の相関(r=-0.78)を示すことが報告された 。これらの結果は、TUGがバランス能力、歩行能力、そして日常生活活動における自立度を包括的に反映する有効な指標であることを裏付けている 。

カットオフ値の議論:健常高齢者と脳卒中患者における差異と解釈の注意点

TUGの臨床応用において、転倒リスクをスクリーニングするためのカットオフ値が広く用いられてきた。特に地域在住高齢者においては、Shumway-Cookらが提唱した13.5秒以上という基準が頻繁に引用されている 。しかし、複数の研究やシステマティックレビューを通じて、TUGのカットオフ値は対象集団や設定によって10秒から33秒までと大きなばらつきがあることが指摘されている 。

脳卒中患者においては、このカットオフ値は健常高齢者とは異なる傾向を示す。近年のスコーピングレビューでは、脳卒中患者の転倒リスクを識別するTUGのカットオフ値は15秒から19秒の範囲にあり、健常高齢者の基準よりも長い時間となることが示された 。これは、脳卒中後の運動機能障害がTUGのパフォーマンスに与える影響を反映している。

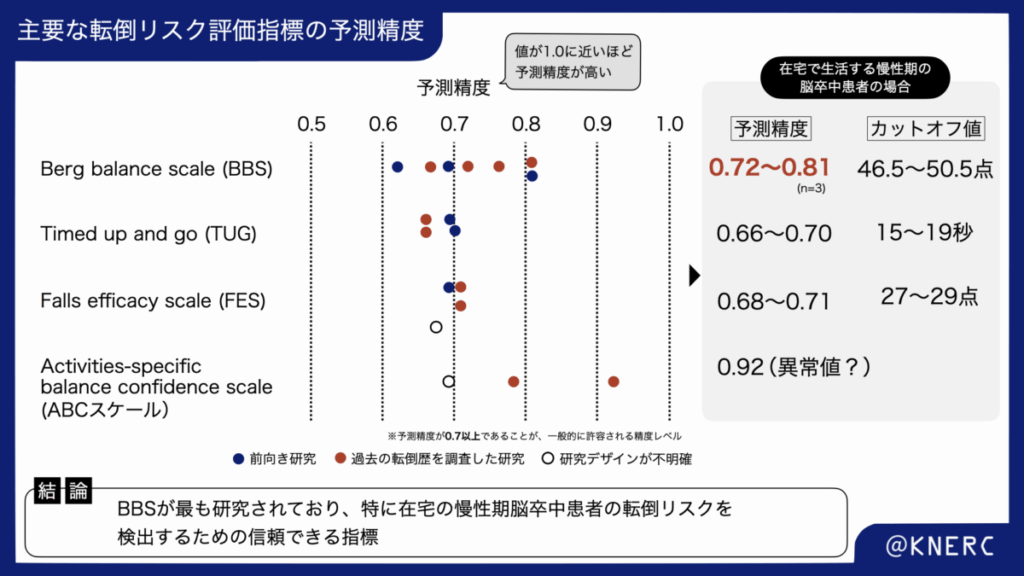

しかし、これらのカットオフ値の解釈には慎重さが求められる。多くの研究で、TUGの時間に基づく転倒予測の精度は限定的であることが示されている 。例えば、脳卒中患者における15〜19秒というカットオフ値の曲線下面積(AUC)は0.66〜0.70と、中程度の識別能にとどまる 。これは、TUGの時間のみで転倒者を正確にスクリーニングすることの難しさを示唆しており、単独の指標として用いるべきではないという見解が複数のレビューで支持されている 。

予測精度と曲線下面積(AUC)について

図中では、指標の全体的な性能を分かりやすく示すために「予測精度」という言葉を用いていますが、ここで用いている統計指標はAUC(Area Under the Curve:曲線下面積)です。

AUCは、ROC曲線(受信者操作特性曲線)の下部の面積を示す指標です。ROC曲線は、縦軸に感度(正しく「陽性」と判定する確率)、横軸に偽陽性率(1-特異度)をとり、評価指標の識別能力を視覚化したものです。これにより算出されるAUCの値は0.5から1.0の範囲をとり、AUCが0.5の場合は偶然レベル、0.7以上で許容範囲、0.8以上で良好、0.9以上で非常に優れた識別能とされます。

遂行時間では捉えきれない動作の質

TUGの遂行時間という単一の指標は、動作の「結果」を示すに過ぎず、その遂行過程における「質」を評価することはできない 。Fariaらは、時間のみでは介入計画の立案や診断に十分な情報を提供できず、患者が示す特定の運動機能障害の形態を捉えられないと指摘している 。脳卒中患者の場合、麻痺や高次脳機能障害に起因する多様な代償戦略が用いられるため、この問題は特に顕著となる。

具体的には、以下のような動作の質的側面がTUG時間には反映されにくい。

これらの質的な問題は、たとえTUGの遂行時間がカットオフ値以下であっても、潜在的な転倒リスクや不安定性を示唆している可能性がある。

質的評価の必要性へのパラダイムシフト

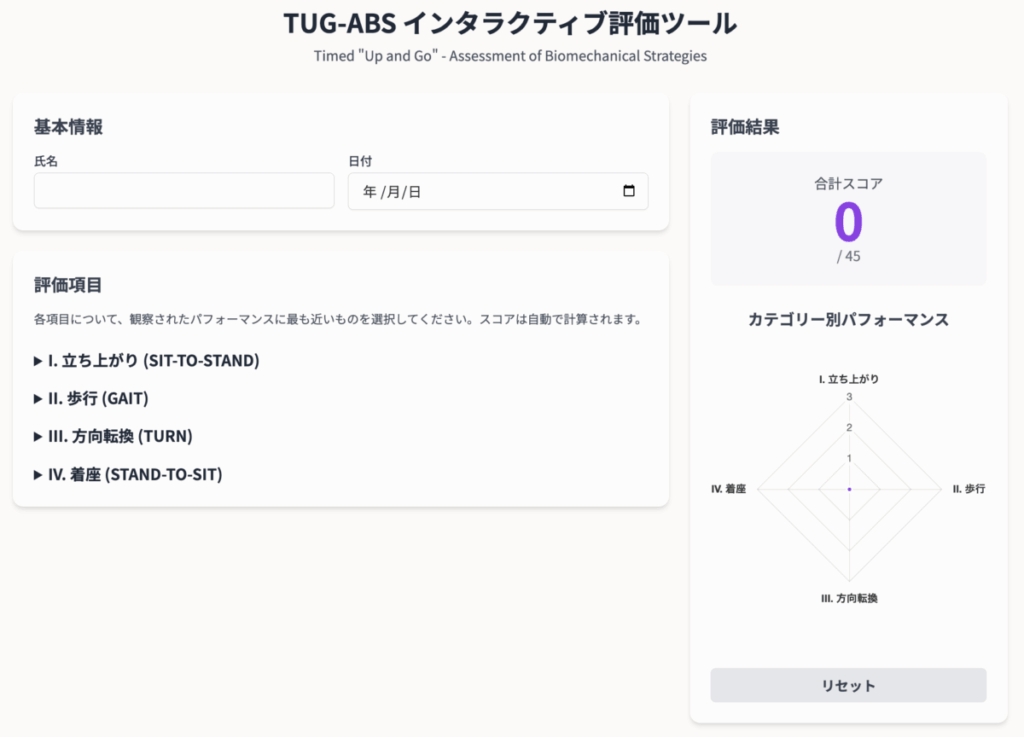

以上の点から、TUG評価においては、単に「何秒かかったか」という量的評価から、「どのように動作を遂行したか」という質的評価へと重点を移す必要性が高まっている 。この臨床的要請に応える試みとして、観察に基づく評価ツールが開発されている。その代表的なものが、Fariaらが開発したTUG-ABS (Timed “Up and Go” – Assessment of Biomechanical Strategies)である 。TUG-ABSは、脳卒中患者がTUGを遂行する際の特有の代償戦略や非効率な動作パターンを、臨床家が観察し体系的に評価するためのツールである 。立ち上がり時の上肢支持の程度、方向転換時のステップ数、着座時の制御など、全15項目から構成され、時間計測では見過ごされがちな動作の質を捉えることを目的としている 。コチラから、評価ツールを使用できます。(データは保存されません)

このような観察評価は、臨床家の経験や解釈に依存する側面を持つが、TUG-ABSは内容的妥当性、信頼性、基準関連妥当性が検証されており、質の高い評価ツールとして位置づけられる 。しかし、さらなる客観性と定量性を追求する上で、ウェアラブル慣性センサーを用いたiTUG (instrumented TUG)が重要な役割を担う。iTUGは、これまで臨床家の観察に頼らざるを得なかった動作の質を、客観的な数値データとして捉えることを可能にした 。

TUGの「質」を捉えるための定量的アプローチ:iTUG

Instrumented TUG (iTUG)の導入:ウェアラブル慣性センサー(IMU)の役割

TUGの時間的評価の限界を超えるアプローチとして、近年急速に普及しているのがInstrumented TUG (iTUG)です。iTUGは、被検者に小型・軽量のウェアラブルセンサーを装着してTUGを遂行してもらい、その間の動作を定量的に記録・分析する手法である。

この評価で中心的な役割を果たすのが、慣性センサー(IMU: Inertial Measurement Unit)です。IMUは通常、3軸の加速度センサーと3軸のジャイ-ロスコープ(角速度センサー)を内蔵しており、身体分節の並進運動と回転運動を捉えることができる。IMUはワイヤレスで小型のため、検査室環境に限らず、臨床現場や在宅環境でも被検者の自然な動きを妨げることなく計測が可能であるという大きな利点を持っている。センサーの装着位置は研究によって様々ですが、身体重心に近い腰部(仙骨上部や第5腰椎レベル)に1つ装着する手法が、体幹全体の動きを捉える上で有効であり、広く採用されている。

動作の相分け:立ち上がり、歩行、方向転換、着座の客観的評価

iTUGの最大の特長は、連続したTUGの動作を、客観的なデータに基づいて複数の相に自動で分割できる点にある。これにより、TUG全体としての時間だけでなく、構成要素である個々の動作(サブタスク)の遂行能力を個別に評価することが可能となる。

多くの研究では、TUGを一連の動作として以下のようなフェーズに分割している。

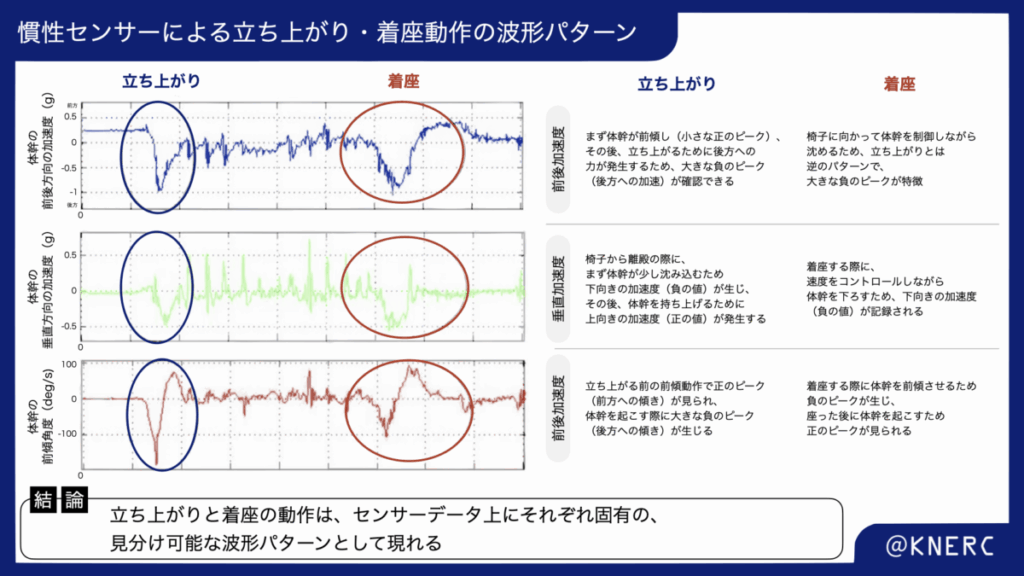

この相分けは、IMUから得られる角速度信号の特定のパターンを検出するアルゴリズムによって行われるのが一般的である。例えば、ジャイロスコープで計測される体幹の前後傾の角速度(ピッチ角速度)の波形は、立ち上がりや着座といった上下運動を伴う動作の開始と終了を識別するために用いられる。同様に、体幹の水平面上の回旋速度(ヨー角速度)の波形は、方向転換の区間を特定するために用いられる。

iTUGから得られる主要パラメータ:加速度、角速度、身体動揺

相分けによって各フェーズが特定されると、それぞれの区間における多様な運動学的パラメータを算出できる。これらは動作の質を多角的に評価する上で重要な情報となる。

脳卒中片麻痺患者におけるiTUGの妥当性と臨床的有用性

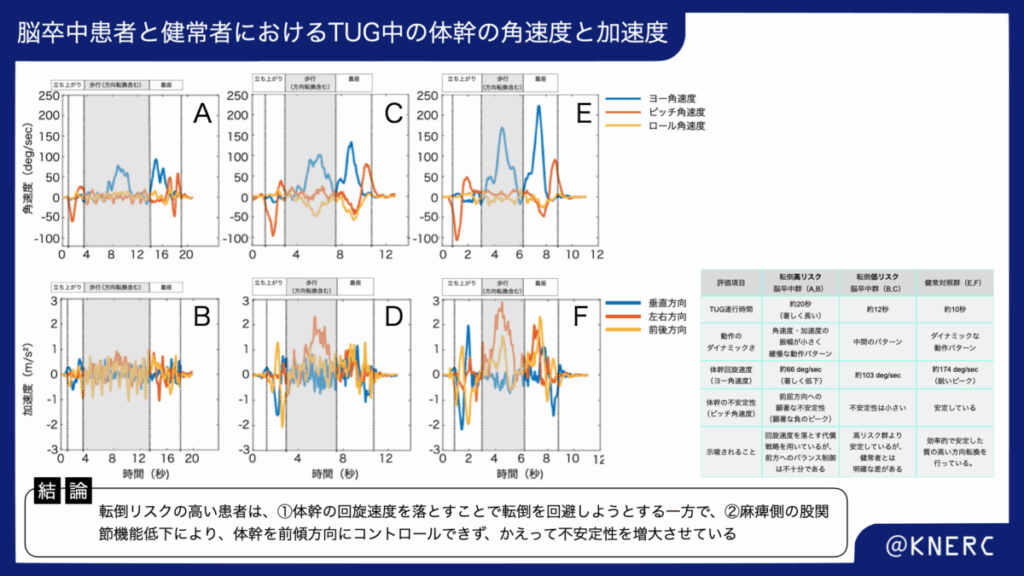

TUGによって得られるこれらの質的指標は、脳卒中患者の評価において高い妥当性と臨床的有用性を持つことが示されている。iTUGで計測された方向転換時の角速度が、移動能力が低下した脳卒中患者とそうでない患者を高い精度で識別できることが報告されている。

iTUGの最大の臨床的有用性は、単に「TUGが遅い」という結果だけでなく、「なぜ遅いのか」という原因を探る手がかりを提供する点にある。例えば、ある患者のTUG時間が長い原因が、歩行速度の低下ではなく、方向転換時の不安定性や立ち上がりの困難さにあることを特定できれば、リハビリテーションの焦点をより明確に絞り込むことが可能となりる。転倒リスクの高い脳卒中患者は、方向転換速度を落として代償しているにもかかわらず、体幹の屈曲方向への動揺が増大するという報告もあり、矢状面における体幹制御と股関節機能への介入の重要性が示唆されている。

このように、iTUGはTUG評価をより客観的かつ詳細なものへと進化させ、脳卒中患者一人ひとりの問題点に応じた、より個別化されたリハビリテーション計画の立案に貢献するアプローチである。

質的評価の核心的要素:方向転換の運動解析

なぜ方向転換が重要か:転倒発生のメカニズムと方向転換動作の関連性

TUGの構成要素の中でも、方向転換は機能的移動能力を評価する上で極めて重要な局面です。日常生活における歩行のうち約45%は方向転換を伴うとされ、直線歩行とは質的に異なる、より高度な運動制御を要求される。方向転換時には、身体の推進力を維持しつつ、進行方向を変えるために内外の脚で非対称的な役割分担が必要となり、体幹や骨盤の複雑な回旋運動とバランス制御が求められる。

この動作の複雑性ゆえに、方向転換は転倒の直接的な引き金となりやすいことが多くの研究で示されている。Spinaらの報告では、転倒は直線歩行中よりも方向転換中に8倍も発生しやすいとされている。特に脳卒中患者のように、麻痺や感覚障害、バランス能力の低下を抱える人々にとって、方向転換は安定性を大きく損なうリスクのある、非常に挑戦的な課題となる。したがって、TUGの方向転換フェーズを詳細に分析することは、単なる移動能力評価にとどまらず、転倒リスクをより深く理解するための核心的要素と言える。

脳卒中患者における方向転換の特徴

TUGを用いた研究により、脳卒中患者が方向転換を遂行する際の特有の運動パターンが明らかになってきた。健常者と比較して、脳卒中患者は以下のような特徴を示す。

方向転換の質を評価する指標

方向転換の質を定量的に評価するため、iTUGでは様々な指標が用いられる。

方向転換能力とバランス能力(Berg Balance Scale等)との相関

iTUGで得られた方向転換の質的指標は、BBSのような確立された臨床的バランス評価とも相関することが示されている。例えば、方向転換時の軌跡の逸脱度が大きい患者ほど、BBSのスコアが低いという有意な負の相関が報告されている(Bonnyaudら,2016)。これは、iTUGによる方向転換の運動解析が、臨床的なバランス能力を客観的に反映していることを裏付けている。このように、方向転換という単一の動作フェーズを詳細に分析することで、患者の全体的なバランス能力や転倒リスクについて、より深く、かつ定量的な洞察を得ることが可能になる。

まとめ

当初は1本の記事として構想しておりましたが、TUGの質的評価に関する研究は近年急速に進展しており、その内容は非常に多岐にわたるため、読者の皆様がより深く理解できるよう【前編】と【後編】の二部構成に再編いたしました。

本記事【前編】では、TUG評価の「革新」に焦点を当てた。まず、従来のTUGの遂行時間やカットオフ値だけでは、特に脳卒中患者の複雑な病態や潜在的な転倒リスクを捉えきれない限界点があることを確認した。その上で、iTUGという客観的な定量的アプローチが、TUGの各動作フェーズをいかに詳細に分析可能にするかを示した。特に、転倒リスクと密接に関連する「方向転換」に焦点を当て、ヨー角速度やステップ数、軌跡といった指標が、患者固有の運動戦略や不安定性をいかに鋭敏に映し出すかを解説した。

時間という「結果」だけでなく、その背景にある運動の「質」を評価することで、より個別的で効果的なリハビリテーションへが可能となる。

後編では、これらの革新的な評価手法を臨床でどう活かすかという「応用」に焦点を当てる。さらに発展的な評価指標である「動作の滑らかさ」や、より日常生活に近い状況を想定した「二重課題」、そして高次脳機能との関連を探る「運動イメージ」といったテーマを深く掘り下げていく。

Q&A

-

TUGの遂行時間は標準的な指標ですが、なぜそれだけでは不十分なのですか?

-

TUGの遂行時間は全体的な移動能力を反映しますが、その予測精度(AUC)は中程度であり、特に脳卒中患者ではカットオフ値も研究によってばらつきがあります。最も重要なのは、同じ遂行時間でも、その背景にある動作の「質」が大きく異なる点です。例えば、不安定な方向転換を多数のステップで代償している患者と、スムーズに動作を行う患者では、潜在的な転倒リスクが全く異なります。時間はあくまで「結果」であり、その「プロセス」を評価する必要があるためです。

-

iTUG(Instrumented TUG)を導入する最大の利点は何ですか?

-

最大の利点は、これまで臨床家の観察に頼っていた動作の「質」を、客観的かつ定量的に評価できる点です。慣性センサー(IMU)を用いることで、TUGを一連のフェーズ(立ち上がり、歩行、方向転換など)に分割し、各局面での加速度や角速度といった運動学的データを数値化できます。これにより、「なぜTUGに時間がかかるのか」という原因(例:方向転換が特に遅い、立ち上がりが不安定など)を特定し、より的を絞ったリハビリテーションが可能になります。

-

なぜTUGの中でも特に「方向転換」の分析が重要なのですか?

-

方向転換は、直線歩行よりもはるかに複雑な運動制御を必要とし、転倒が8倍も発生しやすいとされる高リスクな動作だからです。iTUGによる分析では、脳卒中患者は健常者に比べて方向転換時の体幹回旋速度(ヨー角速度)が著しく遅く、体幹の不安定性が増大する傾向が明らかになっています。この方向転換の質の低下は、BBSなどの臨床的バランス評価とも強く相関しており、患者の転倒リスクを鋭敏に反映する核心的な評価要素と言えます。

-

TUG-ABSとは何ですか?iTUGとはどう違うのですか?

-

TUG-ABSは、臨床家が患者の動作を観察し、定められた15項目の生体力学的戦略(例:上肢による支持、ステップの対称性など)を3段階で評価する、観察評価ツールです。特別な機器が不要な点が利点です。一方、iTUGは慣性センサーを用いて動作を定量的に計測する手法です。両者は「動作の質」を評価する点で共通していますが、TUG-ABSは構造化された「定性的評価」、iTUGは「定量的評価」という点で異なります。コチラから、評価ツールを使用できます。(データは保存されません)

-

脳卒中患者のTUGが14秒でした。これは安全と考えてよいでしょうか?

-

一概に安全とは言えません。14秒という時間は、脳卒中患者の転倒リスクカットオフ値として報告される「15〜19秒」を下回っており、時間だけを見ればリスクは低いと判断されるかもしれません。しかし、本記事で示した通り、その14秒の内訳が重要です。もし極端に不安定な方向転換を、時間をかけて何とかこなした結果の14秒であれば、潜在的な転倒リスクは高いと判断すべきです。時間だけでなく、動作の質(安定性、効率性、代償の有無)を合わせて評価することが不可欠です。

参考文献

1)Ortega-Bastidas Paulina et al.:Instrumented Timed Up and Go Test (iTUG)—More Than Assessing Time to Predict Falls: A Systematic Review.pp.1–31,MDPI,2023.

→iTUGに関する40もの研究をまとめた包括的なレビューであり、この分野の研究動向、評価指標、技術について幅広く知りたい場合の最初の入口として最適です。

2)Podsiadlo Diane et al.:The Timed “Up & Go”: A Test of Basic Functional Mobility for Frail Elderly Persons.pp.142–148,American Geriatrics Society,1991.

→TUGの原点となった論文です。テストがどのような目的で開発され、その妥当性がどう検証されたかを知る上で、全ての臨床家が一度は目を通すべき foundational paper です。

3)Hafsteinsdóttir Thóra B. et al.:Clinimetric Properties of the Timed Up and Go Test for Patients With Stroke: A Systematic Review.pp.197–210,Thomas Land Publishers, Inc.,2014.

→脳卒中リハビリテーションの文脈におけるTUGの基本的なエビデンスを確認したい場合に最適なシステマティックレビューです。

4)Matsumoto Daisuke et al.:Screening cutoff values to identify the risk of falls after stroke: A scoping review.pp.1–7,MJS Publishing,2024.

→臨床で脳卒中患者の転倒リスクを評価する際、各指標のカットオフ値をどう設定・解釈すべきか、最新の知見をまとめています。臨床判断に直結する情報を求めている方には必読です。

5)Barry Emma et al.:Is the Timed Up and Go test a useful predictor of risk of falls in community dwelling older adults: a systematic review and meta- analysis.pp.1–14,BioMed Central Ltd,2014.

→TUGの時間的評価の限界について、最も広く引用されているシステマティックレビューの一つです。TUGの臨床利用における注意点をエビデンスに基づいて理解したい方におすすめします。

6)Faria Christina D. C. M. et al.:Development and validation of an innovative tool for the assessment of biomechanical strategies: the Timed “Up and Go” – Assessment of Biomechanical Strategies (TUG-ABS) for individuals with stroke.pp.232–240,Foundation of Rehabilitation Information,2013.

→iTUGのような機器を用いずに、臨床家の「観察」によって動作の質をいかに体系的に評価するかを具体的に示しています。臨床現場での実践的な評価方法に興味がある方におすすめです。

7)Bonnyaud Céline et al.:Locomotor Trajectories of Stroke Patients during Oriented Gait and Turning.pp.1–14,Public Library of Science (PLOS),2016.

→単純な加速度や角速度だけでなく、身体の「移動軌跡」という新しい視点から動作の質を評価するアプローチを提示しています。iTUGの多様な分析手法に興味がある方に適しています。

8)Weiss Aner et al.:Using a Body-Fixed Sensor to Identify Subclinical Gait Difficulties in Older Adults with IADL Disability: Maximizing the Output of the Timed Up and Go.pp.1–8,Public Library of Science (PLOS),2013.

→iTUGのデータ解析の「舞台裏」を理解するのに最適な論文です。センサーの生波形が、どのようにして臨床的に意味のある情報に変換されるのかが具体的に示されています。

9)Spina Stefania et al.:Sensor based assessment of turning during instrumented Timed Up and Go Test for quantifying mobility in chronic stroke patients.pp.6–13,Minerva Medica,2023.

→iTUGで得られる特定の指標(方向転換速度)が、実際に患者の移動能力レベルを臨床的に分類するのに役立つことを示しています。iTUGの具体的な臨床応用例として参考になります。

10)Naito Daiki et al.:Characteristics of Trunk Acceleration and Angular Velocity in Turning Movement in Post-Stroke Patients with High Risk of Falling.pp.1–14,MDPI,2025.

→iTUGが、リスクの高い患者に特有の代償戦略と、それに伴う新たな不安定性をいかに鋭く描き出すかを示す好例です。iTUGの診断的価値を深く理解したい方におすすめします。

11)Brauner Fabiane de Oliveira et al.:The 180° Turn Phase of the Timed Up and Go Test Better Predicts History of Falls in the Oldest-Old When Compared With the Full Test: A Case-Control Study.pp.1–9,Human Kinetics, Inc.,2022.

→TUGの中でも特に「方向転換」フェーズの重要性を、後期高齢者の転倒歴との関連から強力に論じています。転倒リスク評価に直結する指標を探している方にとって有益です。

12)黒澤 千尋 et al.:Timed Up and Go Test に着目した新しい運動評価方法の開発――地域在住自立高齢者を対象とした有用性の検証――.pp.124–129,理学療法科学学会,2023.

→TUGの時間では差が出ない群間でも、遠心加速度という物理指標では差が見られたという興味深い結果を提示しています。iTUGの分析における新たな可能性を探る上で示唆に富む論文です。

KNERC 橋谷裕太郎(理学療法士)

セミナー&オンラインサロンのご案内

①実践セミナーで深く学ぶ

臨床の疑問を、確かな分析技術へ。TUG評価をアップデートする一日

「TUGのタイムは速くなったのに、なぜか転びやすい…」臨床でそんな場面に遭遇したことはありませんか? 本記事で詳述したTUGの「質的評価」。その核心である立ち座りと方向転換の分析を、明日からの臨床に活かすための実践的なセミナーをご案内します。

▼セミナー詳細・申込はこちらから

https://forms.gle/29cxSyhH63kRMdeeA

②オンラインサロンで継続的に学ぶ

.001-1024x576.png)

オンラインサロン「ネルクベース」 300本以上の動画、1200以上のコラム記事など、圧倒的な情報量でボバースとリハビリテーションを深く継続的に学ぶことができる会員制コミュニティです。

■ 提供コンテンツ例

■ 選べる2つのプラン

★新規ご入会の方は初月の月額料金が無料になります!

▼オンラインサロン詳細・入会はこちらから

https://knerc.or.jp/training/onlinesalon/