コンテンツ

なぜ今、「ハンドリング(タッチ)」の科学的根拠が重要なのか

セラピストにとってハンドリング(タッチ)は、日々の臨床の根幹をなす介入手段です。適切なハンドリングが患者の痛みや不安を和らげ、動きを導き、最終的には生活の自立を支援する強力な手段となることを、我々は臨床経験から理解しております。

しかし、科学的根拠に基づく実践(EBP)が標準となった現代医療において、その価値を客観的なエビデンスとして提示することは、これまで必ずしも容易ではありません。

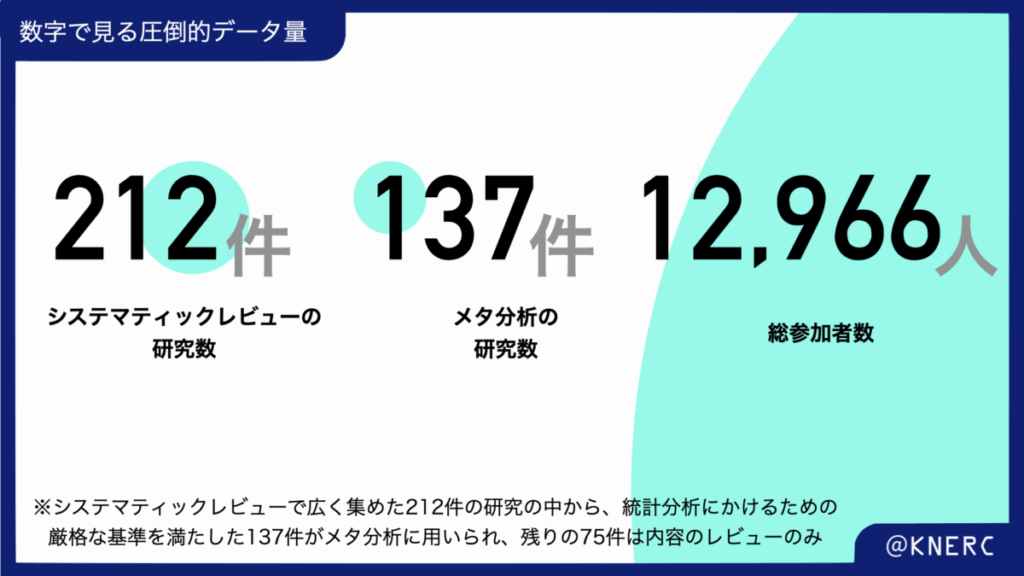

そのような中、権威ある科学雑誌『Nature Human Behaviour』に、タッチ介入が心身の健康に与える影響を大規模に検証したシステマティックレビューとメタ分析が発表されました 。この研究は、メタ分析において137件の研究、合計12,966人のデータを統合・分析したものであり 、我々の日々の実践が持つ価値を科学的に裏付ける、強力なエビデンスとなり得ます。

本記事では、この画期的な論文の主要な結果を、セラピストの視点から分かりやすくレビューし、明日からの臨床に活かせる知見として整理・考察します。

論文の概要:どのような研究か

ある研究結果を臨床に応用しようと考える際、そのエビデンスの「信頼性」は最も重要な要素です。本研究がなぜ高い信頼性を持つと言えるのか、その理由は研究のデザインと規模にあります。

研究のデザイン:バイアスを排除する仕組み

本研究は、科学的根拠のレベルが非常に高いとされる「事前登録されたシステマティックレビューおよび多変量メタ分析」という手法で実施されています。これは単なる論文紹介とは全く異なります。

研究の規模:圧倒的なデータ量

本研究の信頼性を支えるもう一つの柱は、その圧倒的な規模です。Google Scholar、PubMed、Web of Scienceといった主要な医学・科学データベースを網羅的に検索し、厳格な基準で論文を選定した結果、最終的にメタ分析には137件の研究が、システマティックレビューにはさらに75件の研究が含まれました。

これを参加者数で見ると、実に合計12,966人ものデータに基づいていることになります。この膨大なデータ数が、統計的な精度を高め、導き出された結論を非常に強固なものにしています。

このように、本研究は「バイアスを徹底的に排除する研究デザイン」と「膨大なデータ量」という2つの側面から、極めて信頼性の高いエビデンスであると言えるのです。

主要な結果①:タッチがもたらす全体的な効果

では、この大規模な分析から明らかになった結論とは何でしょうか。

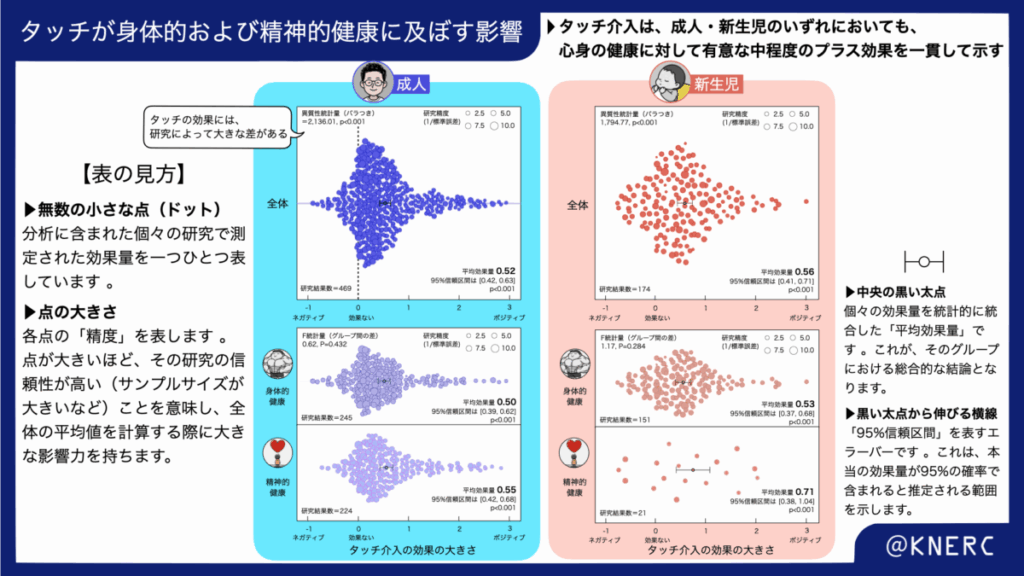

最も重要な第一の発見は、「タッチ介入は、年齢を問わず、身体的・精神的健康の両方に明確なプラスの効果をもたらす」という事実です。

研究では、介入の効果の大きさを効果量(Hedges’ g)という標準化された指標で示しています。これは、0.2で小、0.5で中、0.8以上で大まかに大程度の効果があると解釈されます。

成人・新生児ともに中程度の効果

分析の結果、タッチ介入は全体として「中程度の効果量」を持つことが示されました。

身体的健康 vs 精神的健康

次に、その効果が身体面と精神面のどちらに強く現れるのかを分析したところ、非常に興味深い結果が示されました。

これは、タッチが特定の側面に限定されず、心身の両方に対してバランス良く、普遍的に有益な介入であることを強く示唆しています。この発見が、続くより詳細な分析の基礎となります。

主要な結果②:具体的に「何に」「どれくらい」効果があるのか

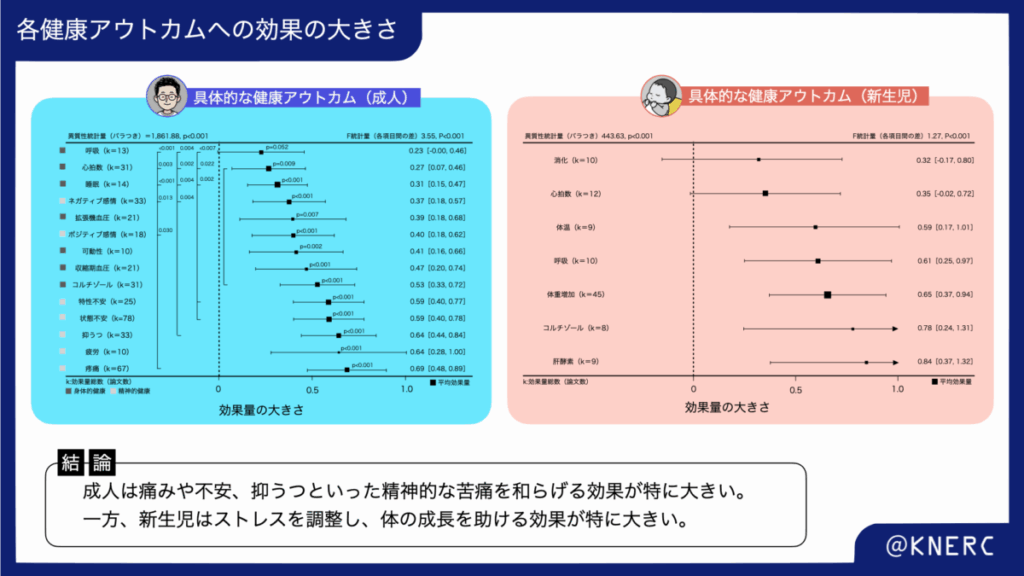

タッチが心身に良い影響を与えることは分かりましたが、セラピストとしては「具体的にどのような症状や状態に、どれくらい効果があるのか」が気になるかと思います。本研究は、この問いに対しても明確なデータを示しています。

成人への効果:特に心理的な苦痛を大きく軽減

成人においては、タッチ介入が特に心理的な健康指標を改善する上で高い効果を発揮することが明らかになりました。これは、私たちが日々臨床で向き合う多くの症状に直接関連する、非常に重要な知見です。

効果量が特に大きかった(g>0.5)のは以下の項目です。

特筆すべきは、痛み、不安、抑うつといった主観的な苦痛に対して、軒並み中程度以上の高い効果が示された点です。これは、ハンドリングが単なる身体的なアプローチに留まらず、患者の心理状態に直接的に働きかける強力な介入手段であることを科学的に裏付けています。

新生児への効果:身体的な成長とストレス調整に有効

新生児においては、成人とは異なり、特に身体的な健康指標に対して顕著な効果が見られました。

新生児にとって、タッチはストレスホルモンを効果的に調整し、健やかな身体的成長を促すための極めて重要な要素であることが示されました。特に親によるタッチ(カンガルーケアなど)が、新生児の生理的な安定に大きく貢献することがデータから読み取れます

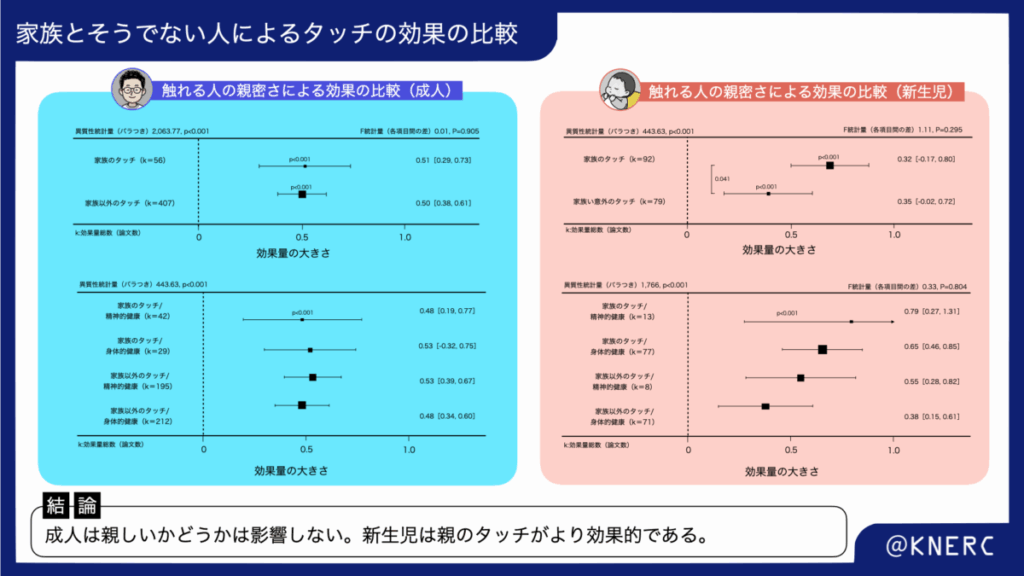

主要な結果③:「誰が」触れるかによる効果の違い

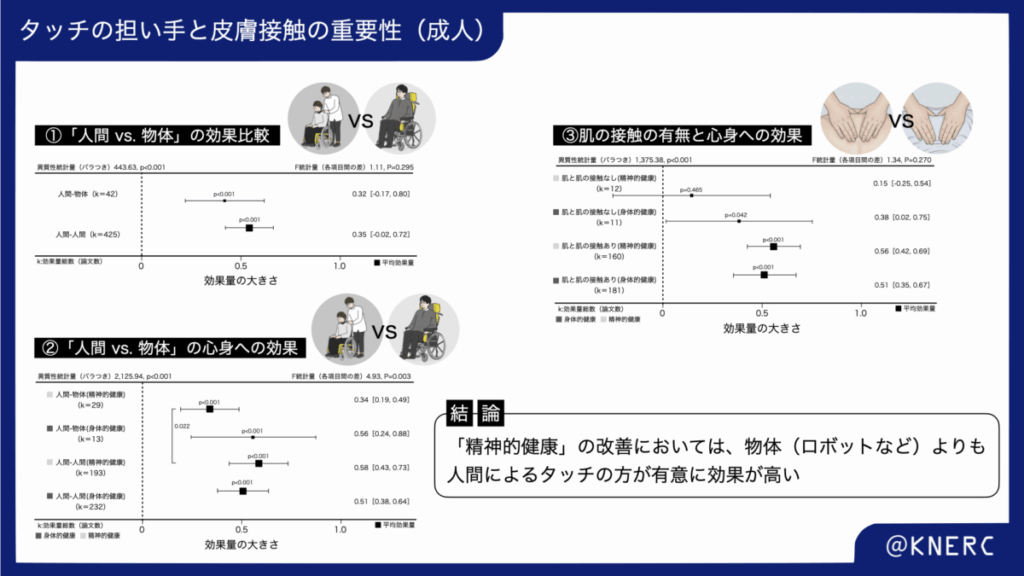

タッチ介入の効果は、誰が触れるかによって変化するのか。この仮説を検証することは、テクノロジーが進化する現代において、そして専門家として患者に関わる私たちにとって、臨床応用への重要な示唆を与えてくれます。

ヒト vs モノ/ロボット:やはり「ヒトの手」は特別か

近年、癒しを目的としたロボットや重りのあるブランケットなど、ヒト以外の媒体によるタッチも注目されています。では、それらの効果はヒトによるタッチと比較してどうなのでしょうか。

本研究の結果は、「ヒトの手」が持つ代替の難しい価値を明確に示しました。

この理由としては、著者らは、この背景に「皮膚と皮膚との直接的な接触(skin-to-skin contact)」の有無が関連している可能性を指摘しています。機械を介した接触では得られない、肌のぬくもりを伴う直接的な接触こそが、精神的な安定感や安心感をもたらす上で重要な鍵となるのかもしれません。

家族 vs 専門家:セラピストのタッチが持つ価値

臨床現場において、セラピストは患者にとって「専門家」であり、家族とは異なる関係性の中でタッチを用います。慣れ親しんだ家族によるタッチと、専門家によるタッチでは、どちらがより効果的なのでしょうか。

主要な結果④:「どのように」触れるかによる効果の違い

タッチ介入の効果を最大化するためには、どのような方法でアプローチするのが最適なのでしょうか。本研究は、具体的な手技の種類から、介入の時間や頻度、さらには触れる身体の部位に至るまで、治療計画の立案に直結する非常に実践的な知見を提供してくれます。

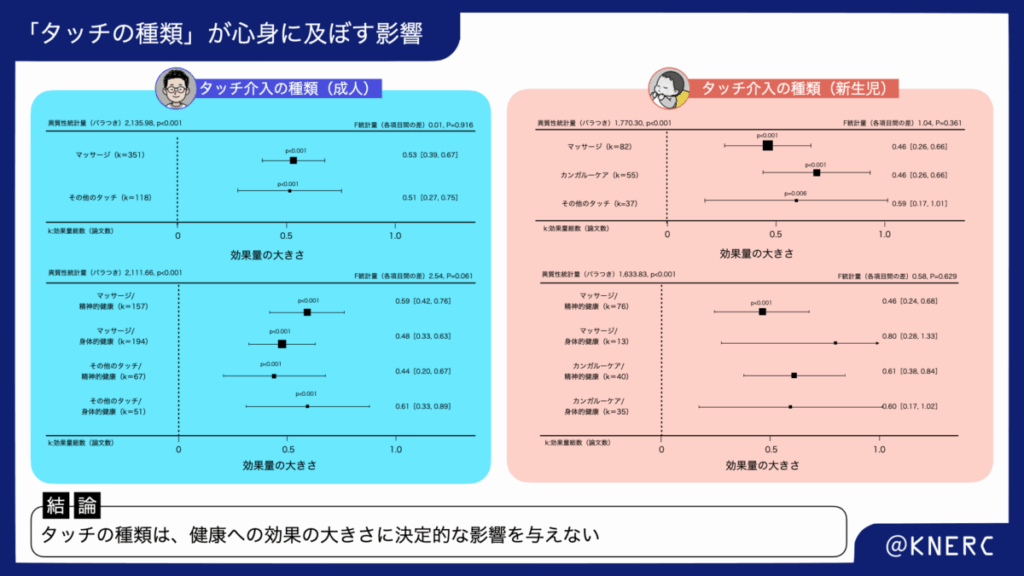

タッチの種類:特定の手技にこだわる必要はない?

リハビリテーションの分野には、様々な手技やコンセプトが存在します。では、マッサージのような特定の手技と、他の一般的なタッチでは効果に差があるのでしょうか。

これは、特定の手技の優位性に固執するよりも、タッチという行為そのものが持つ根源的な力が重要である可能性を示唆しています。セラピストは自身の専門的な手技に自信を持つと同時に、状況に応じて柔軟な形でタッチを用いることの価値を再認識できる、興味深い結果と言えるでしょう。

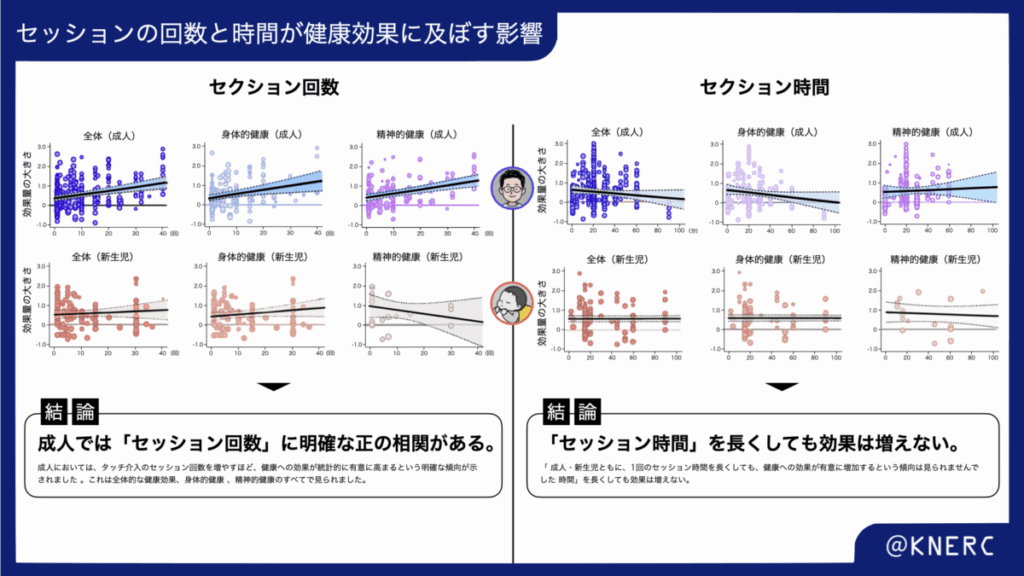

介入の頻度と時間:治療効果の鍵は「頻度 > 時間」

治療計画を立てる上で最も重要な要素の一つが、介入の時間と頻度の設定です。この点において、本研究は極めて明確な指針を示しています。

これらの結果は、臨床において「1回で長時間かける」アプローチよりも、「適切な長さの介入を、定期的に継続する」アプローチの方が、患者の長期的な利益に繋がりやすいことを科学的に裏付けています。

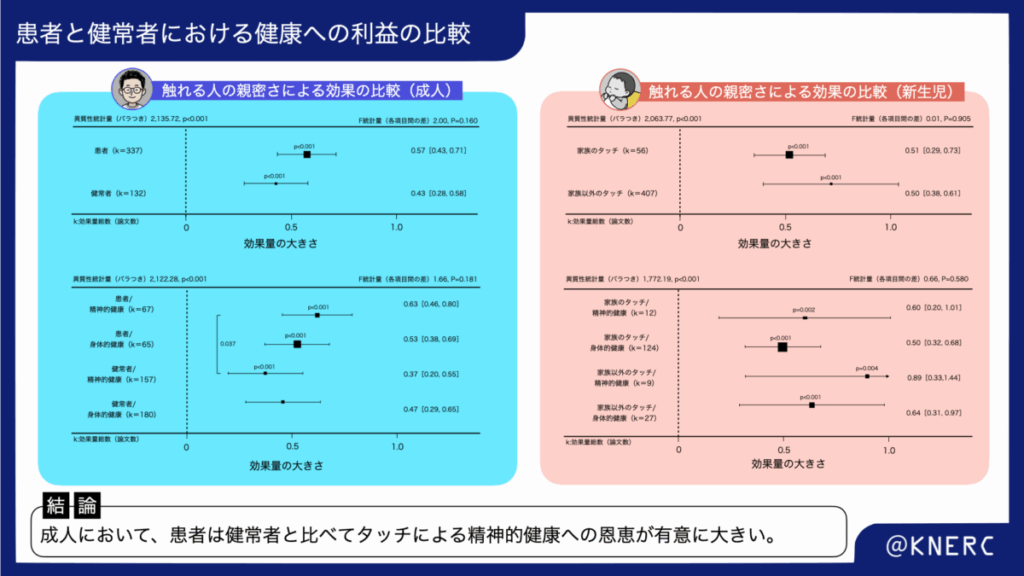

主要な結果⑤:どのような患者に、より効果があるのか

タッチ介入は、疾患を持つ患者と健康な人のどちらにより大きな利益をもたらすのでしょうか。この問いは、タッチが治療的介入として持つ意義の大きさを測る上で重要です。

本研究はまず、タッチ介入が患者((clinical cohorts:何らかの医学的または精神的な診断を受けている人)と健常者の両方にとって、統計的に有意な利益をもたらすことを示しました 。これは、タッチが疾患の有無にかかわらず、人間のウェルビーイングに普遍的に貢献することを示唆します。

しかし、その効果の内訳を詳しく見ると、重要な違いが浮かび上がります。

なぜ患者の方がより大きな精神的恩恵を受けるのでしょうか。著者らはその理由として、疾患に伴う孤独感や不安、つまり「タッチへの渇望」が患者においてより大きい可能性があると考察しています 。身体的な苦痛だけでなく、精神的なストレスを抱える患者にとって、セラピストからのタッチは、その孤独感を和らげ、安心感を与えるための、より強力な介入となり得るのです 。

この結果は、私たちが日々向き合っている患者に対し、ハンドリングという手段がいかに重要で、特に心理・社会的な側面へのアプローチとして強力なツールであるかを科学的に裏付けるものです。

セラピストへの臨床的示唆

本研究ではタッチ介入の有効性について、非常に広範かつ強力なエビデンスを提供してくれました。では、私たちセラピストは、この知見をどのように解釈し、明日からの臨床に活かしていくべきでしょうか。

ハンドリングの科学的価値:心身両面へのアプローチとして

本研究がもたらした最大の功績は、これまで「経験則」や「職人技」として語られがちだった徒手療法を、明確な効果量を持つ「科学的根拠に基づいた介入(EBP)」として再定義した点にあります。

私たちは、自らの「手」が持つ価値を、もはや感覚的に語る必要はありません。特に、本研究は徒手療法が心身両面に働きかける包括的なアプローチであることを科学的に裏付けています。

- 精神・感覚面への強力な効果

痛み (g=0.69)、不安 (g=0.64)、抑うつ (g=0.59) といった心理・感覚面への効果は絶大であり、これらが徒手療法の中心的な効果の一つであることが確認されました。 - 運動機能への確かな効果

精神面への効果ほど大きな差ではなかったものの、運動機能に対しても、統計的に有意なプラスの効果(g=0.41)が示されました。これは、ハンドリングが単に「心地よい」だけでなく、具体的な身体機能の改善にも直接的に貢献することを意味します。痛みの軽減や筋緊張の緩和が、結果として動きやすさやパフォーマンスの向上に繋がるという、我々の臨床経験をデータが裏付けた形です。

明日からの臨床実践への応用

本研究から得られる知見は、具体的な臨床場面において以下のような形で応用できます。

- 治療計画は「時間」より「頻度」を重視する

1回の介入を長時間行うよりも、適切な長さのセッションを継続的に、回数を重ねて行う方が、特に痛みや抑うつ、不安といった症状の改善に効果的です。単発の介入で終わらせず、継続的な関わりの重要性を念頭に置いた治療計画を立案・提案することが推奨されます。 - 専門家としてのタッチに自信を持つ

成人において、セラピストによるタッチは家族によるタッチと同等の効果を持つことが示されました。これは、たとえ短い関わりであったとしても、私たちが専門家として提供する徒手療法には、それ自体に大きな治療的価値があることを意味します。 - 「ヒトの手」ならではの価値を認識する

精神的な健康への効果は、ロボットなど機械を介した介入よりも、ヒトの手による介入が明らかに優れていました。リハビリテーションの自動化が進む中でも、患者の心理面にアプローチする上での「手」による介入の重要性は、今後も変わらないどころか、より一層その価値が高まる可能性があります。

研究の限界

最後に、この研究の限界についても深く理解しておくことが、エビデンスを臨床で正しく活用する上で非常に重要です。著者らも言及している通り、結果を解釈する上で常に念頭に置くべき点がいくつかあります。

第一に、「出版バイアス」の存在です。これは、統計的に有意な差が出た研究や、ポジティブな結果が得られた研究の方が、効果がなかった(あるいはネガティブな結果だった)研究よりも論文として出版されやすい、という学術界全体の傾向を指します。今回のメタ分析は、あくまで「出版された論文」を集めて統合する手法です。そのため、水面下に埋もれてしまった「効果がなかった研究」の分だけ、報告されている全体の効果量が実際よりもやや大きく見積もられている可能性がある、という点は冷静に受け止める必要があります。

第二に、「盲検化」が本質的に不可能であるという、タッチ介入研究特有の課題です。薬の研究であれば、本物の薬と偽薬(プラセボ)を見分けがつかないようにして、参加者がどちらを投与されたか分からない状態(盲検化)を作り出せます。しかし、タッチ介入では「触れられている」という事実は参加者に明らかです。そのため、タッチそのものの効果に加えて、「専門家からケアをしてもらっている」という安心感や期待感といったプラセボ効果が結果に影響する可能性を完全に排除することはできません。

これらの限界を考慮してもなお、本研究が示した徒手療法の有効性は非常に強固であり、今後の研究の大きな土台となるものです。この研究を起点として、次のような展望が期待されます。

Q&A

-

運動機能への効果は、精神面への効果に比べて小さいように見えます。この結果をどう捉えれば良いですか?

-

はい、効果量だけを見ると、運動機能(g=0.41)は痛み(g=0.69)や不安(g=0.64)よりは小さい値です。しかし、これは「運動への効果が薄い」という意味ではありません。むしろ、徒手療法が運動機能改善の重要な「土台」を作ると解釈するのが適切です。

リハビリテーションにおいて、痛み、不安、筋緊張といった要素は、患者さんが動くことを妨げる大きな阻害因子となります。徒手療法は、まずこれらの阻害因子を効果的に取り除くことができます。

つまり、徒手療法によって**「動きやすい心身の状態」という土台が整う**からこそ、その後の運動療法がより効果的に行えるようになる、という流れです。徒手療法単独での運動機能への直接的な効果は中程度かもしれませんが、精神面へのアプローチを通じて、運動学習に最適な状態を作り出すという、間接的かつ非常に重要な役割を担っていると言えるでしょう。

-

論文に見られる、多数の点が分布するグラフ(オーチャードプロット)は、何をどのように解釈すれば良いのでしょうか?

-

これはオーチャードプロットであり、メタ分析における全体的な効果量(サマリーエフェクト)とその分布を視覚的に表現するものです。

-

複数のサブグループの効果量を横並びで比較しているグラフ(フォレストプロット)の解釈のポイントは?

-

これはフォレストプロットであり、サブグループ解析の結果を提示する際に不可欠なグラフです。

各項目の黒い四角 (■): 各サブグループ(例:「痛み」「不安」)における効果量の点推定値(point estimate)です。「点推定値」とは、データから計算された、「最も確からしいと考えられる、ただ一つの値」のことです。

いわば、そのデータの「代表値」や「平均値」のようなもので、一番もっともらしい「答え」をピンポイントで示したものです。

-

「介入回数」と「効果量」の関係性を示した散布図(メタ回帰分析)は、何を意味しますか?

-

これはメタ回帰分析の結果をプロットしたものであり、「介入回数」のような連続量の調整要因が、研究ごとの効果量にどのような影響を与えているかを検証するものです。

この論文では、「セッション回数」の回帰直線が明確に右上がりであり、介入頻度が効果量を規定する重要な因子であることが示唆されています。

まとめ

本稿では、2024年に『Nature Human Behaviour』誌上で発表された、タッチ介入の有効性に関する大規模システマティックレビューおよびメタ分析の主要な知見を、リハビリテーション専門家の視点から詳述した。本研究は12,000例を超える膨大なデータを統合することで、ハンドリングが単なる経験則に基づく介入ではなく、客観的な効果量を持つ科学的根拠に基づいた実践(EBP)であることを明確に位置づけた。

このエビデンスは、我々の臨床実践の価値を裏付けると同時に、新たな問いを投げかける。それは、「この科学的根拠を、脳卒中患者さんのような具体的な対象に対し、どのようにして最大限に活用するのか」ということである。

特に、脳卒中リハビリテーションの根幹である立位制御の分析において、ただ「なんとなく触る」のではなく、評価に基づいた「理由あるハンドリング」が求められる。

この論文で深めた科学的知見を、明日からの臨床、特に立位分析の精度向上に繋げたいとお考えの先生方へ。その具体的な視点と技術を学ぶ、絶好の機会をご用意しました。

臨床での実践に向けて

日常生活に欠かせない「立つ」「動き出す」ための姿勢制御。あなたは、その評価と介入に確かな理由を持てていますか? “なんとなく触る”から、“理由をもって介入する”ために。理論と実践を繋ぐ、以下の実践型講習会で一緒に学びを深めましょう。

【講習会のご案内】

テーマ: 立位分析の精度を上げる -論文で深めるハンドリングと評価と視点-

日 時: 2025年9月7日(日)10:00〜17:00

会 場: KNERC(京都府)

講 師: 大村 衡史先生(作業療法士)、橋谷裕太郎(理学療法士)

対 象: 脳卒中リハビリに携わる療法士(PT, OT, ST)

料 金:対面受講: 7,700円(税込)会員割引あり

(特典: 復習サポートAI、英語論文プロンプト集、論文の読み方ガイド付き)

オンライン受講(アーカイブ): 3,300円(税込)プレミアム会員は無料

特 徴: “なんとなく触る”から、“理由をもって介入する”へ。脳卒中患者さんの立位制御に焦点を当て、評価とハンドリングの精度を高めます。

詳細な注意事項、キャンセルポリシー、お申し込み方法については、以下のリンクをご確認ください。

(https://forms.gle/d6k2CMx9PVmXyyJU6)

KNERC 橋谷裕太郎