運動を行う前に姿勢を安定させる「予測的姿勢調節(APA)」は、私たちのあらゆる動作を支える重要な脳機能です。

しかし、その制御メカニズムには長年の謎がありました。それは、「①運動そのものの指令」と「②APAのための指令」は、脳から別々に送られるのか、それとも一つの運動プログラムとして送られるのか、という問いです。

もし、脳が「動かそう」と意図しても、実際の運動が起きなかったとしたら、身体の「準備」であるAPAはどうなるのでしょうか?

今回ご紹介する論文は、この問いに答えるため、「意図的に指を動かせなくする」という非常に独創的な実験を行いました。この記事では、その興味深い実験と結果を紐解きながら、脳が運動を計画する仕組みについて考察します。

【APAの基本的な性質】

このテーマをより深く理解するために、まずAPAが持つ基本的な性質について、(Caronni & Cavallari, 2009)から確認しておきましょう。

このように、私たちの全ての随意運動が、その実行に先立つ無意識下の精緻な「準備」に支えられているという事実が明らかになっています。

このAPAが、運動と分かちがたく結びついていることは明らかです。では、その結びつきは、脳の指令レベルでどれほど強固なのでしょうか?

この根源的な問いを検証するため、研究者たちは「意図的に指を動かせなくする」という、非常に独創的な実験を行いました。

コンテンツ

指が動かない状況でAPAはどうなるのか?

実験デザイン:「動かせない」状況を意図的につくる

「運動の指令」と「APAの指令」が一体なのか分離しているのかを検証するため、研究チームはシンプルかつ画期的な問いを立てました。「もし、運動指令は送られているのに、実際の運動だけが実行されない状況を作れたら、APAはどうなるだろうか?」と。

このデザインにより、「運動をしようという脳からの意図(指令)は存在するが、末端の筋肉と神経が麻痺しているため実際の動きは起こらない」という、まさに研究目的を検証するための理想的な状況が作り出されたのです。

提示された二つのシナリオ

この実験から、2つの相反する結果が予測されました。

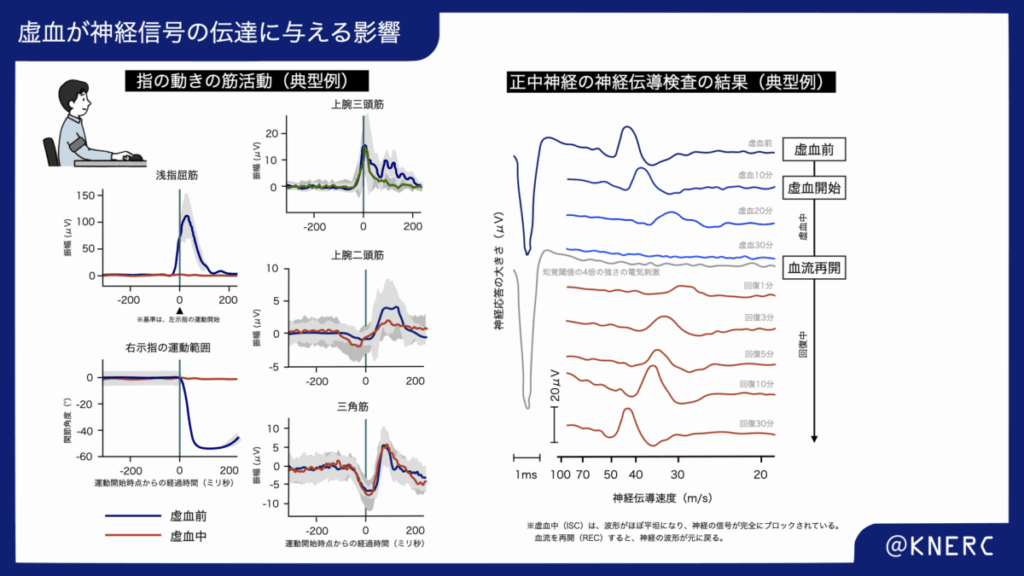

衝撃的な結果:虚血下でもAPAは確かにそこにあった(図1, 2を解説)

結果は衝撃的で、シナリオBを圧倒的に支持するものでした。

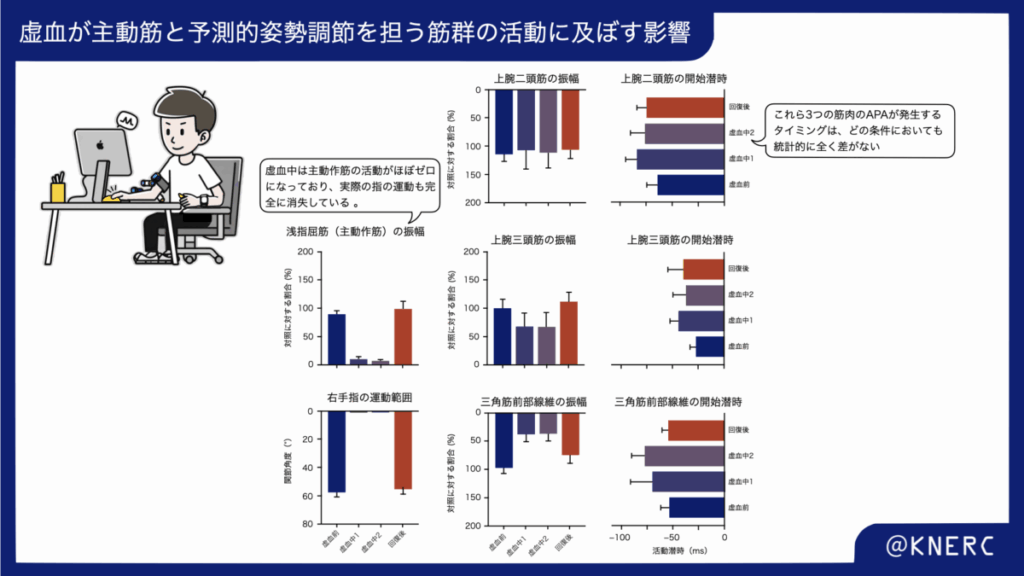

まず、図1は、ある被験者の典型的なデータです。虚血前には、指を曲げる主役の筋肉(浅指屈筋)の活動に先立って、明確なAPA(上腕三頭筋の興奮、上腕二頭筋と三角筋前部線位の抑制)が見られます 。しかし、虚血中では、浅指屈筋の活動と指の動きは消えているにもかかわらず、APAは虚血前と非常によく似たパターンで明確に出現し続けている。

浅指屈筋の活動と指の動きは消えているにもかかわらず、APAは虚血前と非常によく似たパターンで明確に出現し続けています 。

図2は、全被験者の平均データを示しており、この現象を定量的に裏付けています。

指は動かず、姿勢の乱れも起こらない。それにもかかわらず、脳は「動かそう」という意図に応答して、来るはずの乱れに備えるためのAPAを忠実に出し続けていたのです。

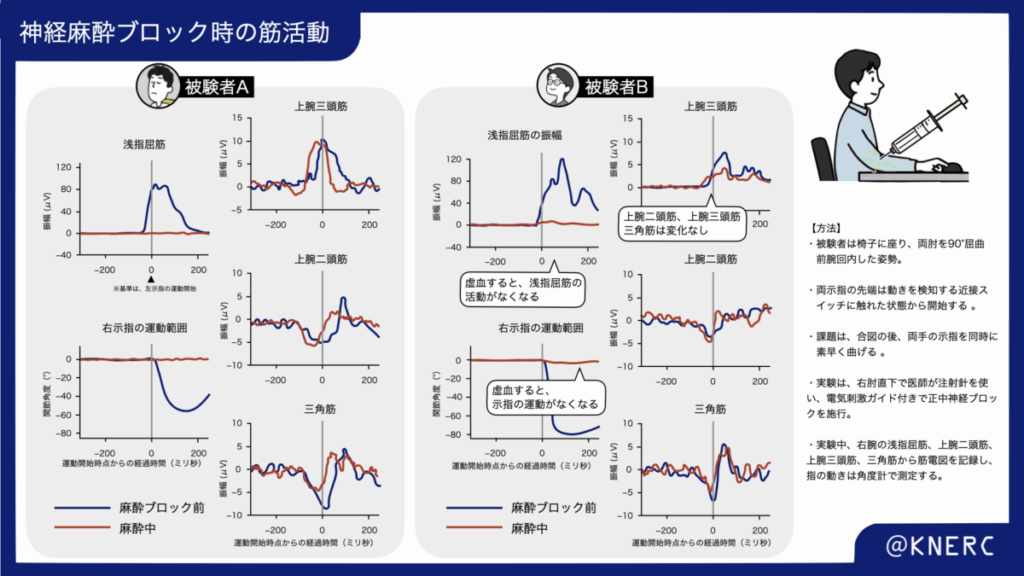

念押しの検証:麻酔薬でも結果は同じだった

著者らは、この結果が「血流を止める」という特殊な方法自体の副作用ではないことを証明するため、別の対照実験を行いました。

図3が示すように、2名の被験者では、血圧計のカフの代わりに麻酔薬(リドカイン)を肘の神経の近くに注射し、示指の筋肉だけを選択的に麻痺させました 。

その結果は、虚血ブロックの実験と全く同じでした。麻酔によって指の動きがなくなっても(麻酔中)、APAはしっかりと残存したのです 。これにより、この現象がより普遍的なものであることが証明されました。

なぜAPAは出続けたのか? – 脳の「意図」と「予測」の深い関係

指が動かない状況でも、脳が律儀に姿勢を安定させるためのAPAを続けていたという、驚くべき実験結果を見ました。では、なぜこのような一見「無駄」に見える活動が続くのでしょうか?

「単一の運動指令」というエレガントな結論

この実験結果が導き出す最もエレガントな結論は、「随意運動を駆動する指令と、それに伴うAPAを駆動する指令は、機能的に単一の運動コマンドとして脳から送り出されている」というものです 。

つまり、脳は「①指を曲げろ」という指令と、「②その結果生じる腕のブレを打ち消せ」という指令を、それぞれ個別に出しているのではないのです。そうではなく、「指を曲げる(そして、その結果ブレないように安定させる)」という一連の動作を、一つのまとまった「運動プログラム」として送り出しているのです。

今回の実験のポイントは、このプログラムが脳から送られた後、筋肉で実行されるまでの「伝達経路」の途中(前腕)で、血流を止めるという物理的なブロック(麻酔)をかけた点にあります。

虚血によるブロックは前腕に作用したため、運動プログラムのうち「指を動かせ」という命令は、その指令の対象である主動筋(浅指屈筋)に届く前に妨害されました。しかし、「腕を安定させろ」というAPAの命令は、ブロック箇所よりも手前にある上腕の筋肉に向けられていたため、影響を受けずに実行されたのです。

この一連の流れは、脳から送られた「運動プログラム」は、それ自体は完全な一つの形であったことを示唆しています。そして、そのプログラムの一部(指の運動)が実行されなかったのは、指令に問題があったのではなく、指令が主動筋に伝わる経路の末端でブロックされたためである、と結論づけることができます。

脳の中に存在する「身体のシミュレーター(内部モデル)」

この「単一の運動指令」という現象をさらに深く理解するためには、脳科学における「内部モデル」という重要な概念が鍵となります。

これは、脳の中に自分自身の身体や外界を模した、一種の「シミュレーション・モデル」が存在するという考え方です。

運動を行う際、脳は実際に体を動かす前に、まずこの内部モデルを使って「この指令を実行したら、体はどうなるだろうか?」というシミュレーションを行います。これが「フィードフォワード制御」と呼ばれる予測的な制御方法です。

今回の実験で起きたことは、まさにこの仕組みで説明できます。 被験者の脳が「指を動かそう」と意図した瞬間、内部モデルが「指を動かすと、腕にブレが生じる」と予測しました。そして、その予測に基づいて、脳は適切なAPAを生成したのです 。

実際に指が動かなかったという感覚情報(フィードバック)が脳に届くよりも早く、脳は自らの「予測」を信じて準備を完了させていました。この事実は、APAの生成において、脳が予測的な内部モデルをいかに重視しているかを示しています 。

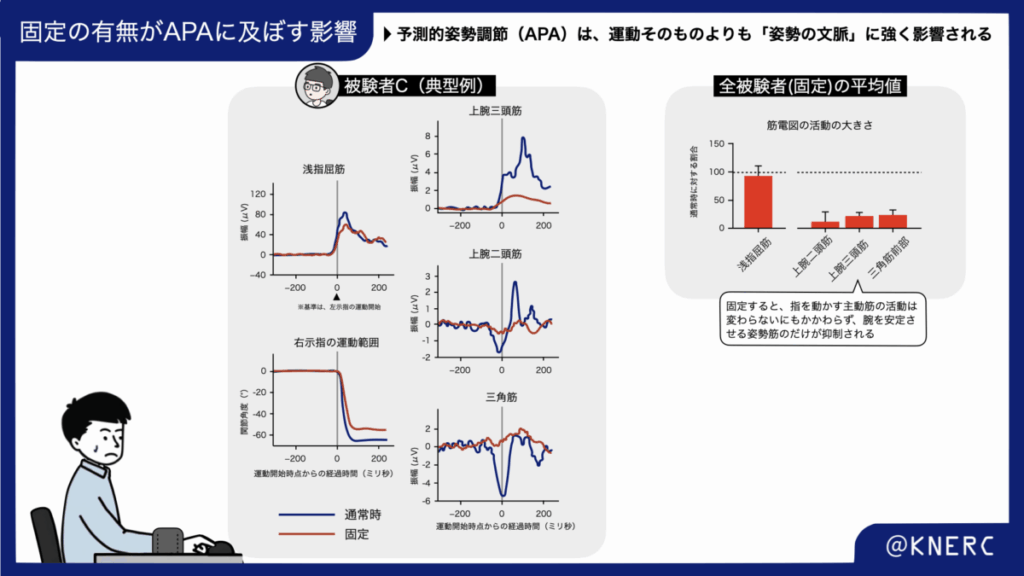

鮮やかな対比が示すAPAの本質:「固定点」の重要性(図4を解説)

この研究の巧みさは、もう一つの重要な対照実験にあります。図4は、被験者の右手関節を固定台にしっかりと固定した状態で、同じ指の運動(示指屈曲)を行わせた結果です。

手関節を固定すると、たとえ指を素早く屈曲しても、その力学的な影響は固定点で吸収され、腕のより根元側にはブレが伝わりません。つまり、APAの必要性そのものが低下した状態になります 。

この状況で何が起きたか。結果は劇的でした。指を動かす主動筋(浅指屈筋)の活動は通常通りだったにもかかわらず、APAは全ての筋肉で大幅に減少するか、完全に消失してしまったのです 。この結果は、虚血実験の結果と並べることで、驚くべき非対称性を浮かび上がらせます。

この鮮やかな対比こそが、APAの制御システムが、運動の意図と強く結びついた固定的な部分と、周囲の状況(どのように体が支えられているか)に応じて柔軟に変化する部分からなる、高度なものであることを示しています。

感覚フィードバックの役割は? – なぜ脳は間違いを修正しなかったのか

ここで、当然の疑問が浮かびます。「指が動いていない」という事実は、目で見れば(視覚)明らかです。なぜ、脳はこれらの「計画と現実のズレ」を示すフィードバック情報を使って、無駄なAPAを出すのをやめる、という修正をしなかったのでしょうか?

著者らは、この点について明確に考察しています。実験中、被験者は目隠しをされておらず、自分の腕を完全に見ることができました 。また、腕の付け根側からの固有受容感覚(位置や動きの感覚)も正常でした 。つまり、脳は「指が動いていない」という事実を、複数の感覚情報から十分に認識していたはずです。

それにもかかわらずAPAが続いたという事実は、APAの素早い適応において、運動の「結果」から得られる感覚フィードバックの役割が、これまで考えられていたよりも限定的であることを示唆しています 。

言い換えれば、APAは「実際に起きたブレ」に対応するのではなく、運動を意図した際に内部モデルが予測した「起きるはずだったブレ」に対して、より強く結びついているのです 。

脳は、少なくとも短期的には、現実の結果よりも自らが立てた運動計画と予測を頑なに信じ続ける、という性質を持っているのかもしれません。

本研究の意義と今後の展望

幻肢運動とリハビリテーションへの示唆

本研究の知見は、医学、特にリハビリテーションの分野に重要な光を当てます。

本研究で示された「運動の意図のみでAPAが生成される」という結果は、断端患者における幻肢運動の解釈に新たな視点を提供する。

Reillyら(2006)は、断端患者が幻肢を動かそうと意図した際に、断端筋に特異的な筋活動パターンが生じることを報告している。本研究の結果を踏まえると、この断端筋の活動は、中枢から送られた随意的な運動指令に伴うAPAの筋鎖(muscular chain)の発現であると解釈できる可能性がある。

この解釈は、切断された神経断端に残存する運動指令(Dhillon et al., 2004)を理解する上での新たなフレームワークとなり、将来的には神経制御による義肢開発などに応用されることが期待される。

運動学習と内部モデル更新への含意

本研究は、運動学習、特に内部モデルの更新メカニズムに関しても重要な含意を持つ。

実験結果は、一度獲得された運動プログラム(指の屈曲に伴うAPAパターン)が、感覚フィードバックの欠如(運動の不発生)に対して高い堅牢性を持つことを示している。60回の試行にわたり、運動結果との誤差信号に基づくAPAの適応(抑制)は見られなかった。

これとは対照的に、手首を固定するという**姿勢の文脈(postural context)**の変化に対しては、APAは即座に適応し、抑制された。この非対称性は、APAを制御する内部モデルの更新が、運動結果からもたらされる感覚フィードバックよりも、運動が計画される際の身体の支持条件に関する情報に対して、より高い感度を持つことを示唆している。

予測的運動制御における本研究の意義

本研究は、予測的運動制御におけるAPAの神経メカニズムについて、以下の重要な知見を提供する。

第一に、運動の意図があるにもかかわらずAPAが維持されたという事実は、運動と姿勢の指令が別々であるという古典的な二重指令説を否定し、両者が「機能的に単一の運動指令(functionally unique motor command)」として扱われるという説を強力に支持する。

第二に、APAの生成において、フィードフォワード制御を担う内部モデルが、感覚フィードバックに対して優位な役割を果たしていることを示す。APAは、「実際に生じた擾乱」ではなく、運動指令から予測される「期待される擾乱(expected perturbation)」に対して調整されていることが明らかになった。

これは、姿勢と運動の制御が共通の動的符号化に基づいているという見解を支持するものであり、今後の運動制御研究における重要な基盤となる。

本研究の批判的吟味

この章では、本研究の構成要素をPECOフレームワークで整理し、その上で研究デザインの妥当性や臨床への応用可能性について、より深く批判的に吟味します。

PECOフレームワークによる論文の整理

P: Patient / Population(対象)

対象: 7名の健常な成人(平均年齢29.4歳)。

課題: 運動指令と予測的姿勢調節(APA)の神経メカニズムの解amination。具体的には、両者が別々の指令か、あるいは単一の運動プログラムに統合されているのかを検証する。

E: Exposure / Intervention(介入)

主要な介入: 右前腕への虚血ブロック。血圧計のカフを250mmHgで加圧し、血流を遮断することで、指を動かす主動筋(浅指屈筋)を麻痺させた。

副次的な介入: 2名の被験者では、麻酔薬(リドカイン)で正中神経をブロックする神経ブロックを行い、虚血ブロックの結果を再検証した。

C: Comparison(比較)

主要な比較: 虚血ブロックをかける**前(PRE)の状態と、虚血ブロック中の最中(ISC)**の状態で、筋活動と指の動きを比較した。

対照実験: 手首を固定台に固定した状態(FIXED)での運動を、固定がない状態(CTRL)と比較した。

O: Outcome(結果)

測定項目: 主動筋とAPAを担う各筋肉の筋電図(EMG)、および指の運動角度。

結論: APAは、実際の運動結果よりも「運動の意図」と強く結びついている。この結果は、運動とAPAが「機能的に単一の運動指令」として、一つの運動プログラムに統合されているという説を強力に支持するものである。

研究の妥当性と臨床応用への考察

被験者の偏りや課題の特異性は基本的な限界点ですが、それ以外にも臨床応用を考える上では、以下の点を吟味する必要があります。

内的妥当性

本研究の内的妥当性(結論の信頼性)は、非常に高いと考えられます。被験者内デザインを採用し、虚血・神経ブロック・手首固定という複数の対照実験を組み合わせることで、代替的な解釈を排除しています 。また、EMG等の客観的指標を用いているため、測定バイアスのリスクも低いと言えます 。

外的妥当性と臨床への応用における限界

被験者の偏りや課題の特異性は基本的な限界点ですが、それ以外にも臨床応用を考える上では、以下の点を吟味する必要があります。

- 実験モデルと臨床的病態の乖離: 本研究で用いた「虚血ブロック」は、運動と感覚の両方を遮断する末梢性の完全麻痺モデルです 。これは、痙縮や異常共同運動パターンを呈し、感覚も一部保たれていることが多い脳卒中患者の片麻痺とは、病態生理学的に大きく異なります。健常な中枢神経系が末梢からの入力遮断にどう応答するかという本研究の結果を、中枢神経系自体が損傷された病態に直接外挿するには、慎重な検討が必要です。

- 「運動指令」の等価性に関する問題: 本研究は、「虚血下でも正常時と同じ運動指令が送られている」ことを前提に議論を展開しています 。しかし、麻痺した指を動かそうとする際の主観的な努力量や注意の向け方は、正常時とは質的に異なる可能性があります。これらの認知的な要因がAPAの生成に影響を与える可能性は否定できず、「中枢からの指令が完全に同一であった」という前提には議論の余地が残ります。

- 「機能的単一性」の解釈: 著者らも言及している通り、「機能的に単一」という結論は、単一の神経回路を特定したことを意味しません 。あくまで複数の脳領域が緊密に連携した結果として、一つの単位として振る舞うことを示唆しているに過ぎません 。脳卒中などでこのネットワークの一部が損傷された場合に、この「機能的単一性」がどう破綻するのかは、本研究だけでは予測できません。

これらの点を踏まえると、本研究の結論は運動制御の基本原則を理解する上で非常に重要ですが、臨床応用にあたっては、その実験モデルと臨床的病態の違いを常に念頭に置く必要があります。

Q&A

-

なぜ指が動かなかったにもかかわらず、APAは生成され続けたのですか?

-

本研究によれば、それは脳が「運動の指令」と「APAの指令」を「機能的に単一の運動指令」として、一つの運動プログラムに統合して送っているためです。虚血ブロックは、その指令が末端の筋肉(浅指屈筋)で実行されるのを妨げただけであり、中枢から送られた運動プログラム自体(APAの指令を含む)は影響を受けなかったため、上腕の筋肉ではAPAが正常に実行されました。

-

虚血ブロックではAPAが残ったのに、手首を固定するとAPAが消失したのはなぜですか?

-

APAの制御システムが、「運動の結果」よりも「姿勢の文脈(postural context)」の変化に敏感であるためです 。手首を固定すると、指を動かしても腕に力学的な擾乱が生じないと脳が即座に判断し、不要になったAPAを抑制しました 。一方で虚血ブロック中は、身体の支持条件という「姿勢の文脈」は変わらなかったため、たとえ運動の結果(擾乱)がなくても、脳は元々プログラムされていたAPAを送り続けたのです 。

-

被験者は目でも指が動いていないことを確認できたはずです。なぜ脳は感覚フィードバックを使ってAPAを抑制しなかったのですか?

-

本研究の結果は、APAの素早い適応において、感覚フィードバックの役割が限定的であることを示唆しています。APAは、「実際に生じた擾乱」からのフィードバックよりも、運動指令に基づいて内部モデルが予測した「期待される擾乱(expected perturbation)」と、より強く結びついています 。実験中、脳は視覚などを通して指が動いていないことを認識していましたが、そのフィードバックは、60回の試行という短期間では、強力なフィードフォワードの運動プログラムを書き換えるには至らなかったのです。

まとめ

この記事では、Bruttiniら(2014)の独創的な研究を通して、運動の「意図」がいかにして身体のAPAを起動させるか、その神経メカニズムについて考察しました。この「単一の運動指令」という原則は、単なる基礎科学の知見に留まりません。それは、私たちが目の前の患者さんの「動きにくさ」を評価し、介入する際の臨床思考そのものを変える力を持っています。

例えば、脳卒中後の患者さんが「立とう」「歩き出そう」と意図した時、その準備段階であるAPAは適切に生成されているのでしょうか?私たちの介入は、この無意識下の運動プログラムにまで働きかけることができているでしょうか?

このような理論的知識を、明日からの臨床で確かな技術として活かすために、次のステップへ進んでみませんか。

臨床での実践に向けて

日常生活に欠かせない「立つ」「動き出す」ための姿勢制御。あなたは、その評価と介入に確かな理由を持てていますか? “なんとなく触る”から、“理由をもって介入する”ために。理論と実践を繋ぐ、以下の実践型講習会で一緒に学びを深めましょう。

【講習会のご案内】

テーマ: 立位分析の精度を上げる -論文で深めるハンドリングと評価と視点-

日 時: 2025年9月7日(日)10:00〜17:00

会 場: KNERC(京都府)

講 師: 大村 衡史先生(作業療法士)、橋谷裕太郎(理学療法士)

対 象: 脳卒中リハビリに携わる療法士(PT, OT, ST)

料 金:対面受講: 7,700円(税込)会員割引あり

(特典: 復習サポートAI、英語論文プロンプト集、論文の読み方ガイド付き)

オンライン受講(アーカイブ): 3,300円(税込)プレミアム会員は無料

特 徴: “なんとなく触る”から、“理由をもって介入する”へ。脳卒中患者さんの立位制御に焦点を当て、評価とハンドリングの精度を高めます。

詳細な注意事項、キャンセルポリシー、お申し込み方法については、以下のリンクをご確認ください。

(https://forms.gle/d6k2CMx9PVmXyyJU6)

KNERC 橋谷裕太郎