コンテンツ

はじめに:なぜ“進化”が臨床に必要なのか

姿勢制御に進化は関係ある?現場でよく見る「立てない・座れない」の再解釈

ヒトの姿勢は“不安定さ”というリスクを背負うことで、自由で高度な動作と知性を獲得してきた進化の結晶です。

「この方、どうしてもうまく立てないんですよね」「座ると崩れてしまうんです」――臨床でよく耳にするこの言葉に、実は数百万年にわたる人類進化の歴史が関係しているとしたらどうでしょうか。

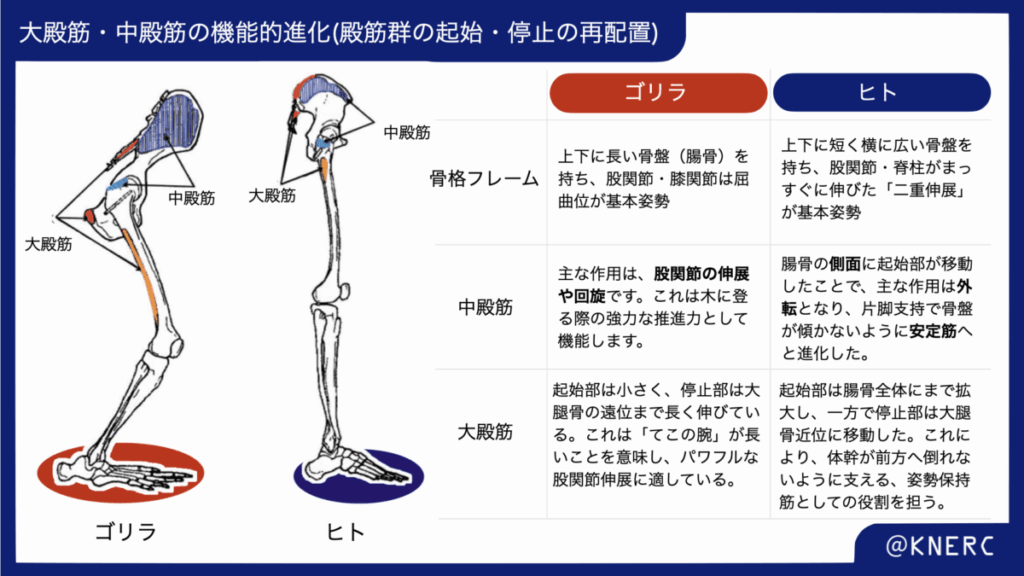

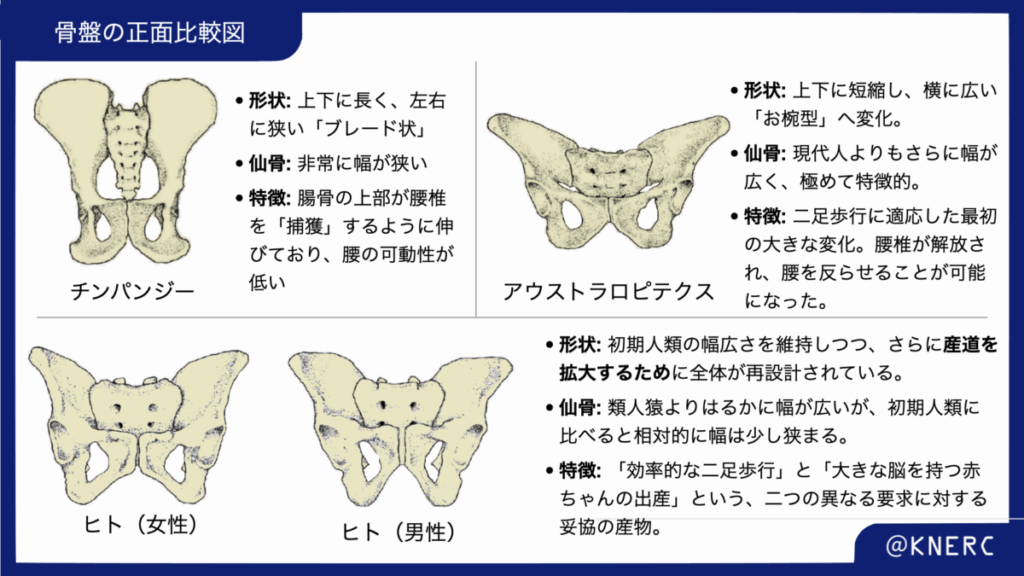

私たちヒトの姿勢制御は、他の霊長類とは異なる“特異な戦略”に基づいています。Lovejoy(2005)が明らかにしたように、ヒトの骨盤と脊柱は直立二足で暮らすために再設計されました 。さらに、Hogervorstら(2014)は、大殿筋や中殿筋といった筋構造までもが、「不安定な姿勢をどう支えるか」を軸に進化してきたことを示しています 。例えば、ヒトの大殿筋は体幹を支えるために類人猿よりもはるかに大きく発達し 、中殿筋は歩行時の骨盤を安定させる外転筋へとその主機能を変えました 。

つまり、姿勢が崩れるという臨床現象を理解するには、「なぜヒトはこんなに不安定な生き物なのか?」という進化的視点が不可欠なのです。進化の歴史を知ることは、現代人の傷害や使いすぎのパターンをより深く理解する助けとなります 。進化は遠い過去の話ではなく、私たちが日々向き合う“いま目の前の患者”の姿の中に、確かに息づいているのです。

不安定さこそがヒトの本質:直立二足歩行の宿命

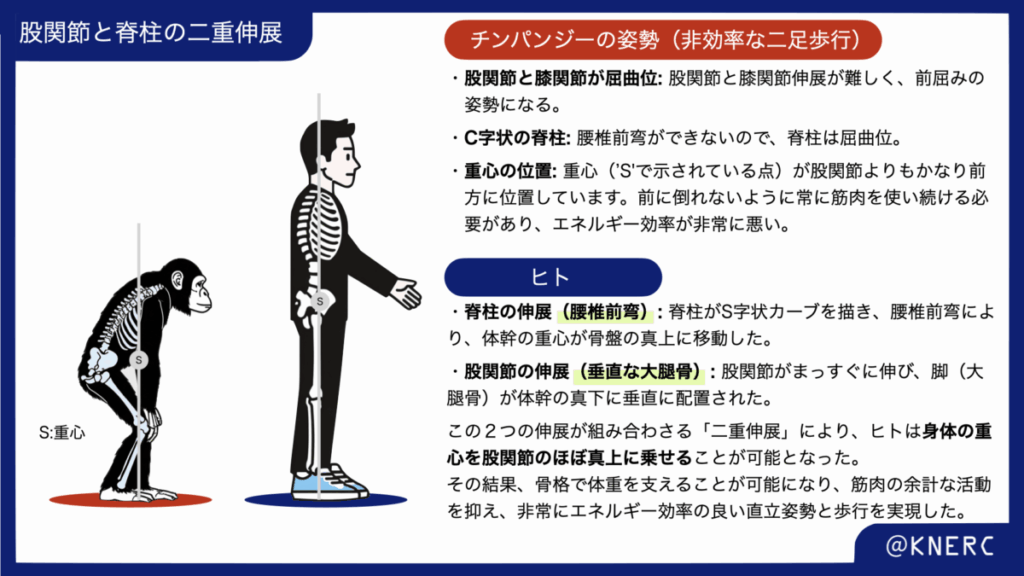

狭い支持基底面、高い重心、一本柱アライメント

ヒトの立位姿勢は、構造的に見ると驚くほど“不安定”です。他の哺乳類や類人猿が股関節屈曲位をデフォルトとするのに対し 、ヒトは股関節の伸展限界に近い位置で荷重を受けるという特殊な戦略をとります 。この「極端な伸展」は、腰椎前弯と股関節の直立位という「二重の伸展(Double Extension)」に支えられており 、脊柱と股関節を直線的に整列させる「一本柱アライメント」を実現しています。

この姿勢は、関節モーメントを最小化し、筋活動量を減らすことでエネルギー効率の良い歩行を可能にします 。とくに股関節伸筋に求められる仕事量は、水平に荷重をかける四足動物に比べて格段に少なくて済みます 。高い重心、狭い支持基底面、そして四肢の垂直化。これらは安定性を犠牲にしつつ、「動きながら安定を保つ」ためのダイナミックな設計として、二足歩行に最適化された戦略なのです 。

安定ではなく“不安定に適応する戦略”を選んだ種としてのヒト

ヒトの進化は、静的な安定性を追い求めたものではありません。むしろ、「不安定さに適応すること」を選び取った種だと言えます。その最たる例が、上肢を完全にフリーした直立二足歩行です。この選択は、樹上での移動やスプリント能力といった「最大パワー生成能力」を代償に、エネルギー効率の良い長距離移動や手の自由度といった社会的・生活的アドバンテージを得るという、進化的トレードオフの結果です。

直立した股関節と脊柱による重心位置の安定は、エネルギー効率を最大限に高める一方で、姿勢の制御には絶えず繊細な神経制御が求められます。つまり、ヒトは「止まったまま安定する」のではなく、「動きながら安定を維持する」能力を進化させたのです。これは、転びやすさというリスクを受け入れ、それを克服するための神経-筋-感覚の高度な統合システムを進化させてきた、と言えるでしょう。

筋の再配線:Hogervorstらが示す大殿筋・中殿筋の機能的進化

この動的な姿勢制御の進化を支えるのが、大殿筋と中殿筋の機能的変化です 。Hogervorstらの研究によれば、ヒトの大殿筋は非ヒト霊長類と比較して圧倒的に大きく発達し、ただの股関節伸展筋ではなく、「体幹を骨盤上で支え、安定させる」役割を担っています 。ランニング時には特に重要で 、腰椎前弯と股関節伸展の相互作用を力学的に支える中心的存在です 。

中殿筋は、類人猿では股関節の内旋筋としての役割を持っていますが 、ヒトでは腸骨翼の前方移動と大腿骨の垂直化に伴い、外転筋としての機能が強調されるように変化しました 。これは、片脚立位時に骨盤を水平に保つ上で不可欠な働きです 。通常歩行の片脚支持期には体重の約2倍の力を発揮する必要があり 、臨床でよく見られる中殿筋の筋力低下や機能障害、大転子部痛症候群は、まさにこの抗重力筋としての役割と負荷の大きさを物語っています。

ADLと社会性の接点:食べる・話す・関わるという社会的動作との関連

直立二足歩行への移行は、私たちの祖先が「生存、死、そして繁殖の成功を左右する」状況下で自然選択によってその骨格を形成していった、決定的な出来事でした 。この新しい移動様式は単なる歩き方の変化に留まらず、ヒトの社会性の在り方そのものに繋がる基盤を築きました。

Lovejoy(2005)が示すように、私たちの祖先はこの奇妙な歩行様式を唯一の移動手段として採用し、この適応のために、体幹や四肢の骨格全体にわたり、大きな構造的変化が加えられました。この全身の構造的変化がもたらした最大の恩恵の一つが「手の自由化」です。

手が常に体重支持から解放されたことで、道具の精密な操作、効率的な食料の運搬、そして仲間とのジェスチャーを交えたコミュニケーションなど、新たな行動の可能性が拓かれました。脊柱や骨盤の構造的適応は、直接的には歩行と姿勢の安定化のためのものですが、間接的に社会的活動の解剖学的な前提条件を整え、その後の言語・道具・文化の爆発的な進化を促したと考えられます。

“伸展”は進化の賜物:抗重力活動の骨学的基盤

骨盤・脊柱・肩甲骨・股関節の再設計

ヒトは直立二足歩行を獲得する過程で、骨格全体にわたる大胆な再設計を行ってきました。骨盤は短く幅広くなり、腰椎は前弯し、肩甲骨は胸郭の背面に位置するようになり、股関節は体幹直下へと垂直に位置づけられました。これらの変化は、抗重力方向への「伸展活動」に特化した、エネルギー効率の高い構造的適応といえます。特に、骨盤と腰椎の変化は、体幹をまっすぐ持ち上げる“支柱”としての役割を強化しており、リハビリ現場で頻繁に遭遇する「体幹の前傾傾向」や「骨盤後傾」は、こうした進化的基盤に逆らう運動パターンであるとも解釈できます。

Hogervorstらが提唱する「二重伸展(Double Extension)」の正体

ヒトの骨格進化の中核には「二重伸展(double extension)」という概念があります。これは、腰椎の前弯による体幹の伸展と、股関節の垂直方向への伸展が同時に進化したという意味です。この二重構造により、体幹の重心は効率よく股関節の上に乗り、ヒト特有の直立姿勢が完成します。つまり、伸展活動とは単なる筋活動ではなく、骨格によって支えられた省エネ構造そのものなのです。

屈曲優位から伸展優位へのパラダイムシフト

チンパンジーなどの類人猿は、股関節と膝を曲げた「屈曲戦略(bent-hip, bent-knee gait)」によって重心制御を行いますが、これはエネルギー効率が悪い歩行です。しかしヒトでは、伸展を基本戦略とする「伸展保持」へのパラダイムシフトが起きました。これは、関節を曲げて衝撃を吸収する能力よりも、姿勢保持の効率性とそれによる手の自由度を得るための進化的選択でした。リハビリにおいて姿勢筋の活動を促通する際、単に筋力を高めるだけでなく、この進化的視点から「なぜ伸展を獲得すべきか」を意識することは、臨床的な説得力にもつながります。

座位も臥位も「立位の神経システム」の流用?

ヒトの神経系は、直立二足で立ち続けるという極めて特殊な課題に最適化されていると考えられます。そのため、座位や臥位といった一見“楽な”姿勢においても、実は立位のために設計された神経システムを利用しているという仮説が成り立ちます。

特に予測的姿勢調整(APA)のような機能は、臥位・座位・立位をまたいで共通する神経的土台を持っている可能性があります。これは、患者がベッド上での起き上がりや座位保持に困難を示すとき、それを「立位における姿勢制御システムの機能破綻の表れ」として捉え直すことで、より包括的な介入戦略が立てられるという臨床的示唆を与えてくれます。

姿勢コントロールの革命:脳の介入による予測的姿勢制御の台頭

直立二足歩行という不安定な状態を維持するために、ヒトは単なる反射的な姿勢制御から脱却し、大脳皮質などによる”予測的”姿勢制御メカニズムを進化させました。これは、骨盤-脊椎-股関節の“伸展”構造に加えて、神経系もまた構造的に変革したことを意味しています。 とくに重要なのは、運動前に姿勢を整える予測的姿勢調節(APA: Anticipatory Postural Adjustment)の発達です。脳が行動を予見し、重心変動を先取りして調節するこの機構は、視覚や体性感覚と連携しつつ、環境や文脈に応じて“柔軟な安定性”を生み出します。 こうした予測的姿勢制御メカニズムの進化は、反応的なリハビリテーションだけでは対応しきれない臨床課題─例えば“自発的な移乗動作”の様な目的動作開始前の姿勢コントロールに焦点を当てる鍵となります。不安定な姿勢を恐れるのではなく、「不安定性を計画的に利用できる脳」の可能性を、私たちはもっと臨床に活かすべきでしょう。

足部アーチと足趾の進化:骨学的再構築の意味

ヒトの足部は、直立二足歩行に特化して再構築された骨格構造のひとつです。類人猿の足が樹上活動に適した柔軟な「把握型」の道具として機能するのに対し、ヒトの足は地面での支持と歩行に特化した「支持型」へと進化しました。

Hogervorst & Vereecke(2014)は、この進化の中で、ヒトが獲得した縦アーチの形成や短くなった足趾の配置、内転化し頑丈になった母趾、さらには剛性の高い中足部構造が、安定した支持と推進力の生成に寄与していることを明らかにしています。この進化的適応により、足部は地面からの反力を効率よく上半身に伝える機構となり、歩行時のエネルギーコストを低減させているのです。

臨床において、足趾の変形や足部内在筋の機能低下は、バランス障害や転倒リスクと直結します。つまり足の評価は、地面を感じて体を支えるという姿勢制御の土台そのものを診ることであり、単なる末端ではなく、進化の知恵が詰まった起点として極めて重要です。

姿勢分析の新たな視点:「屈曲か?伸展か?」を問う

姿勢を分析する際、「伸展が正しく、屈曲が悪い」といった二元論に陥ることがあります。しかし、進化の観点から見ると、ヒトはもともと類人猿のような屈曲優位の体型から、抗重力活動を強化する“伸展系”へと移行してきた歴史を持っています 。LovejoyやHogervorstらの研究にあるように、この抗重力伸展方向への進化は、骨盤の短縮・広幅化、腰椎前弯の獲得、股関節の伸展可動性の増大といった、骨格構造の広範な変化を伴う複雑な過程でした 。

臨床場面では、患者さんが示す「屈曲姿勢」が単なる“悪い姿勢”ではなく、何らかの機能不全を補うための「代償」や、その人なりの安定性を生み出すための「適応」であるケースは少なくありません。ここで重要なのは、その姿勢が「何(どんな課題)に対して、どんな目的で成り立っているか」を見極める視点、すなわち効率性です。ヒトの歩行や姿勢は、エネルギー効率を最大化するよう進化してきたため、非効率に見える姿勢には、その背景に必ず理由が存在します 。

立位や歩行における過剰な筋緊張、支持面の取り方、重心移動の仕方から、「なぜこの方は、エネルギー効率の良い伸展戦略ではなく、この姿勢を選んでいるのか」を丁寧に解釈し、支援に活かすことが、姿勢分析における重要な視点といえるでしょう。

臨床で見えた“ヒトの進化”

リハビリテーションの現場では、まるで進化の断面を切り出したような瞬間に出会うことがあります。

「リーチできない大胸筋マッチョ」:運動の偏りが効率を損なう

たとえば、筋力トレーニングが趣味である男性。大胸筋や上腕二頭筋の大きさを誇りますが、重い物を持てる一方で、後方や下方などにスムーズにリーチすることが困難でした。これは肩甲骨の可動性が乏しく、運動が胸部前面に偏っているためです。

ここで思い出されるのは、ヒトを含む類人猿に見られる胸郭と肩甲骨の構造です。Lovejoy(2005)によれば、類人猿は背骨が胸郭にめり込むように位置し、胸郭全体が前後に平たい楕円形になりました。これに伴い、肩甲骨の軸がより外側を向くように再配置されたとされています。この構造は、もともと懸垂運動などに適応した進化の痕跡と考えられますが、ヒトにおいては、この外側に位置する肩甲骨が胸郭の背面を滑ることで、広い可動域を生み出す基盤となっています。

筋肥大のみを追求し、この肩甲帯の協調的な可動性を失うことは、ヒトが進化の過程で手に入れた機能性を損なうことになりかねません。“ヒトとしての機能的な動き”とは何かを考えさせられる事例です。

「姿勢が整ったとき、言葉が増えた患者」:発声と姿勢の深い関係

重度の廃用状態だった患者さんが、股関節や骨盤のアライメントを修正し、足部から介入して立位練習を繰り返した結果、座位保持が安定すると同時に、言葉数が増え、発話が明瞭になりました。

この背景には、Lovejoy(2005)が描いたヒトの根源的な進化があります。すなわち、腰椎が前弯することで体幹の重心が股関節の真上に移動し、効率的な直立姿勢が可能になったという事実です。この「S字状の脊柱」は、重力下で頭部を安定させ、視線を水平に保ち、周囲の環境と関わるための基本設計といえるでしょう。

姿勢と呼吸・発声機能との直接的な関連については、今回参照した論文では深く言及されていません。しかし、抗重力位で体幹を安定させるというヒトの基本的な設計が、呼吸器や発声器官の働きにも影響を与えている可能性は高く、臨床現場では、姿勢の改善が発話に好影響をもたらす場面をしばしば観察します。

臨床での実践に向けて

この記事では、ヒトの立位姿勢を支える進化的な背景と、その力学的な原則を解説しました。この理論的知識を、明日からの臨床で確かな技術として活かすために、次のステップへ進んでみませんか。

日常生活に欠かせない「立つ」「動き出す」ための姿勢制御。あなたは、その評価と介入に確かな理由を持てていますか? “なんとなく触る”から、“理由をもって介入する”ために。理論と実践を繋ぐ、以下の実践型講習会で一緒に学びを深めましょう。

【講習会のご案内】

テーマ: 立位分析の精度を上げる -論文で深めるハンドリングと評価と視点-

日 時: 2025年9月7日(日)10:00〜17:00

会 場: KNERC(京都府)

講 師: 大村 衡史先生(作業療法士)、橋谷裕太郎(理学療法士)

対 象: 脳卒中リハビリに携わる療法士(PT, OT, ST)

料 金:

・対面受講: 7,700円(税込)会員割引あり

(特典: 復習サポートAI、英語論文プロンプト集、論文の読み方ガイド付き)

・オンライン受講(アーカイブ): 3,300円(税込)プレミアム会員は無料

特 徴: “なんとなく触る”から、“理由をもって介入する”へ。脳卒中患者さんの立位制御に焦点を当て、評価とハンドリングの精度を高めます。

詳細な注意事項、キャンセルポリシー、お申し込み方法については、以下のリンクをご確認ください。

(https://forms.gle/d6k2CMx9PVmXyyJU6)

※本稿は、KNERCのオンラインサロン「ネルク・ベース」に投稿された記事・動画を基に、加筆・修正を行ったものです。

- 動画配信【110.ヒトの進化と姿勢制御】2021/05/07

- 動画配信【292.バイメカを進化の過程で考えるー骨盤編-】2025/1/11

- ※サロンメンバーは直接URLをクリックすれば記事へアクセスできます。

- 小松ソフィア病院 大村 衡史

Q&A

-

この進化的視点を持つと、明日からのリハビリはどう変わりますか?

-

アプローチや評価の「幅」が広がります。 ヒトの体は、立位や歩行時に股関節と膝関節を伸ばす「伸展戦略」を用いることで、エネルギー消費を最小限に抑えるように進化しました 。これが、ヒトの体に備わった最も効率的な姿勢制御の基本形です。

臨床で見る「膝が曲がってしまう」といった姿勢は、この効率的な基本形から逸脱し、エネルギー消費の大きい代償的な姿勢と言えます。

従来の視点が「この代償姿勢を支えきれないのは、大腿四頭筋が弱いからだ」と部分的に捉えるのに対し、進化の視点では「そもそも、なぜ身体は最も効率的な伸展戦略を放棄し、代償的な屈曲戦略を選ばざるを得なかったのか?」と、より根本的な問いを立てます。

この問いを持つことで、大腿四頭筋の弱さが直接的な原因ではなく、以下のような根本原因を多角的に探る視点が得られます。このように、症状を点で捉えるのではなく、「なぜ、エネルギー効率が良いように設計された身体の仕組みを、この方はうまく使えていないのか」という根本原因を、筋緊張や可動域、痛みといった複数の側面から探るアプローチに変わります。

-

効率が高いとは、どう評価すればいいのでしょうか?

-

効率とは「最小限のエネルギーで最大限の安定性・可動性を得ている状態」と言い換えられます。ヒトの体は、歩行や走行時のエネルギー効率を高めるように進化してきました 。

評価の観点としては、以下が挙げられます。

特に、「しゃべりながら動けるか」「動作に余裕があるか」といった行動的な観察は、進化的に獲得された“社会的動作との両立”を評価する上で重要なヒントになります。筋出力の大きさやスピードだけでなく、“その人らしい自然な動作”が発揮されているかがポイントです。

-

臥位や座位でも、伸展活動を見るべきなのでしょうか?

-

はい、重要です。立位はヒトにとって最も重力に対して挑戦的な姿勢ですが、その神経制御の多くは座位や臥位にも流用されています。

例えば、臥位での過剰な骨盤前傾により腰背部の支持基底面を失ってしまう方や過剰に体幹や股関節を屈曲して臥床している方は、重力下での姿勢保持に必要な筋連鎖を妨げている可能性があります。

臥位であっても骨盤や股関節などの可動性を維持することや筋活動を可能な限り促すこと、座位でも骨盤前傾+体幹の抗重力伸展活動を促すことは、立位や歩行機能の土台となる前提条件づくりと考えられます。