コンテンツ

序論:なぜ方向転換の「時間」だけでなく「質」を評価べきなのか?

療法士として臨床に立つ我々は、日々、患者さんの「歩く」能力の向上を目指しています。直線歩行が安定してきた患者さんを見て安堵する一方で、ふとした方向転換の瞬間にヒヤリとした経験はないでしょうか。日常生活における歩行の実に35~45%は方向転換を含むという報告(Glaister et al., 2007)や、脳卒中患者さんの転倒の多くがこの方向転換時に発生しているという厳しい現実(Hyndman et al., 2002)は、我々がこの動作にいかに真摯に向き合うべきかを物語っています。

臨床で汎用されるTimed Up and Go Test(以下、TUG) は、方向転換能力を含んだ優れた評価バッテリーです。しかし、我々はその「時間」という量的指標に満足していないでしょうか?「18秒かかったから転倒リスクが高い」という判断はもちろん重要ですが、その18秒の中で、患者さんの身体に何が起こっているのか、その「質」を深く理解し、分析することこそが、真に効果的で個別性の高いリハビリテーションへの扉を開く鍵となります。

最新のTUGのエビデンスを知りたい方は、以下のURLからアクセスしてください。

本記事では、科学的根拠に基づいて、方向転換の「質」に迫ります。厳選された学術論文を基に、バイオメカニクスの視点から「健常者の巧みな方向転換」と「脳卒中患者にみられる質的変化」を徹底的に比較・解説します。運動戦略、運動学、筋活動という多角的な視点から方向転換の深淵を探り、明日からの臨床を変える評価の視点とリハビリテーション戦略を考えていきます。

基準を知る – 健常者の巧みな方向転換メカニズム

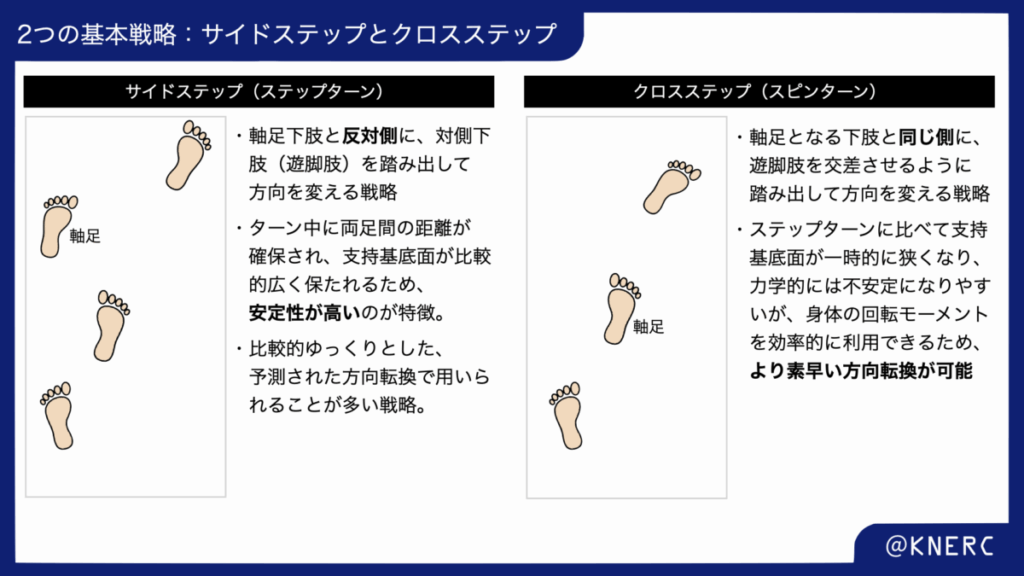

2つの基本戦略:ステップターンとスピンターン

健常者は、課題や環境に応じて、主に2つのステップ戦略を巧みに使い分けています(櫻井ら, 2013; Hase & Stein, 1999)。

健常者はこれらの戦略を無意識に、そして状況に応じて最適解として選択・実行しています。この戦略の柔軟性こそが、健常者の巧みさの第一歩と言えるでしょう。

予測的な運動制御:トップダウンの分節的回旋

健常者のスムーズで流れるような方向転換の秘密は、身体各部の動き出す「順序」にあります。多くの研究が、健常者の方向転換では「トップダウン」と呼ばれる、予測的な運動制御パターンが見られることを報告しています(Hollands et al., 2010; Wright et al., 2012)。

これは、視線→頭部→体幹(胸郭)→骨盤→下肢という順序で、身体の上位セグメントから先行して新しい進行方向へと回旋が開始されることを意味します。この先行的な頭部・体幹の回旋は、予測的姿勢調節の一環であり、極めて重要な役割を担っています。

この一連の動きは、各身体セグメントが独立しつつも協調して働く「分節性」に富んだ運動であり、まさに熟練の指揮者がオーケストラを率いるかのような精緻な制御の現れです。

力のコントロール:内側脚と外側脚の非対称的な役割

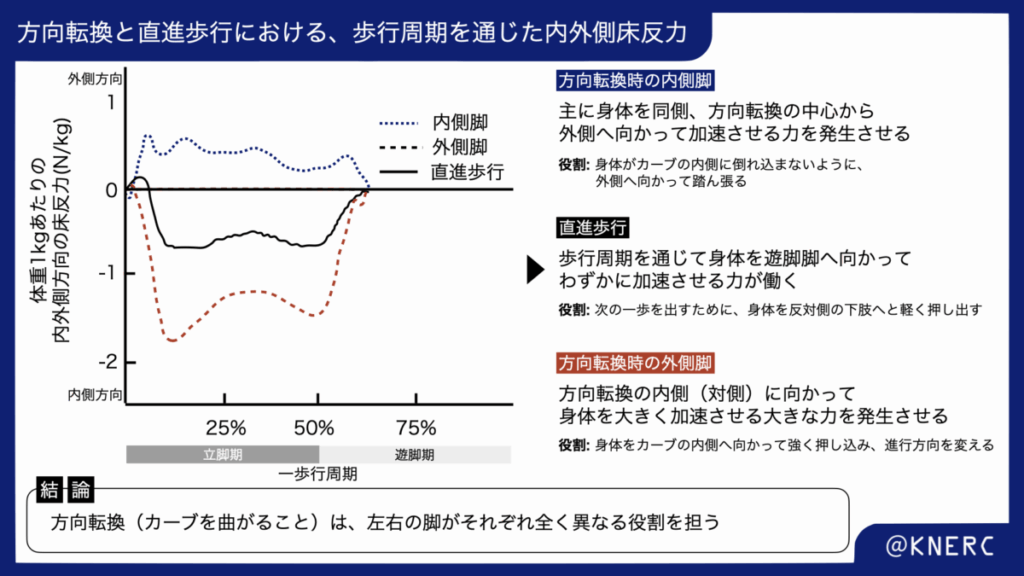

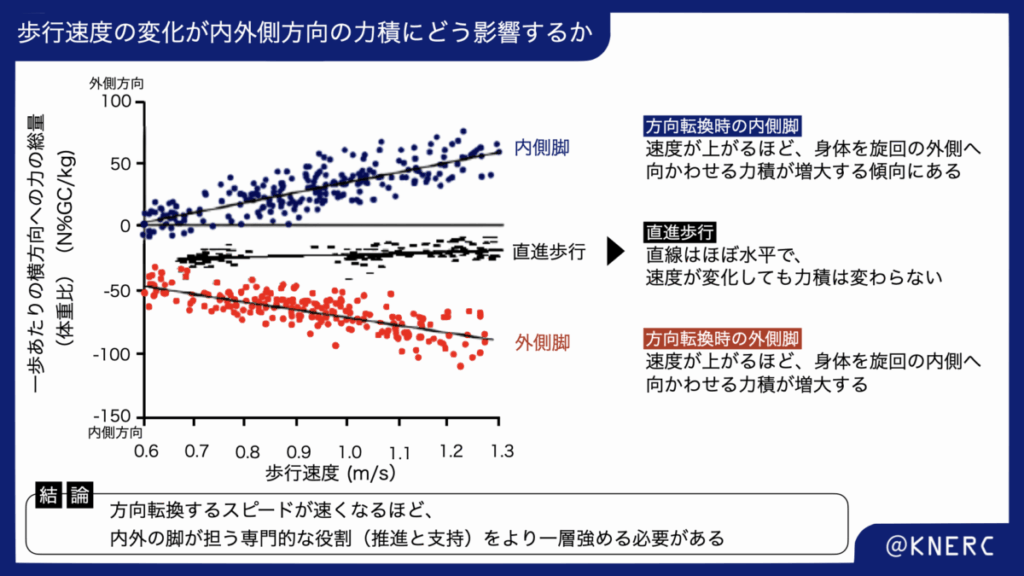

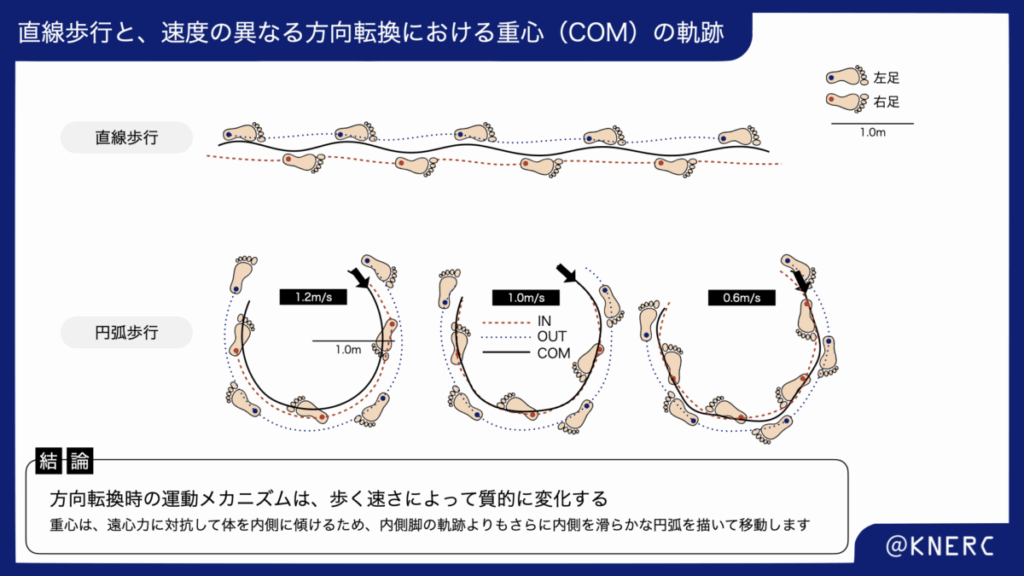

方向転換中、私たちの足元では目に見えない力が巧みにコントロールされています。運動力学の視点で見ると、ターンの内側になる脚(以下、内側脚)と外側になる脚(以下、外側脚)では、その役割が明確に分担されています(Orendurff et al., 2006; Strike & Taylor, 2009)。

この役割分担を達成するために、内側脚と外側脚では床反力が非対称的に制御されます。Orendurffらの研究(2006)では、円弧歩行中の健常者において、外側脚が体を円弧の内側へと誘導する求心方向(円の中心に向かう)の推進力として働き、内側脚は体が内側へ倒れるのを防ぐ遠心方向(円の外側に向かう)の支持力として作用することが示されています 。

さらに、この内外への力の大きさは旋回速度に大きく依存します 。速度が上がるほど、外側脚による内側への推進力と、内側脚による外側への支持力の双方が顕著に増大する必要があり、旋回が速度に応じて制御される動的なプロセスであることが示唆されます 。

また、Strike & Taylor (2009)は、90°ターンにおいて、ターン直前のステップ(アプローチ相)で速度と歩幅を減少させる「準備動作」が見られることを報告しています。これは、ターンという不安定な動作に備えるための、これもまた予測的な制御の一環です。健常者は、ターンそのものだけでなく、その前後のステップまで含めて一連の動作として最適化しているのです。

脳卒中患者にみられる方向転換の質的変化

健常者の巧みで洗練された方向転換メカニズムを基準として、脳卒中患者さんの方向転換にどのような質的変化が生じるのかを、運動学、筋活動、そして運動戦略の側面から深く掘り下げていきます。

運動学的な変化:動きの硬さと不安定さ

臨床的に最も認識しやすい変化は、方向転換にかかる時間とステップ数の増加です。しかし、その背景には、より深刻な運動制御の質的劣化が隠されています。

分節性の喪失:「En Bloc(ブロック状)」回旋パターン

健常者に見られたトップダウンの分節的な回旋シーケンスは、脳卒中患者さんでは失われる傾向にあります。Hollandsらの研究(2010)は、この現象を明確に捉えています。彼らの研究によると、脳卒中患者の方向転換では、頭部、体幹(胸郭)、骨盤が時間的な遅れなく、あたかも一つの硬い塊(ブロック)のように同時に回旋する「En Bloc」パターンが顕著に見られます。高齢者でもこの傾向は見られますが(Wright et al., 2012)、脳卒中患者ではより強く現れます。

このEn Blocパターンは、以下のような深刻な機能的帰結をもたらします。

動作の非対称性と空間的な軌道の逸脱

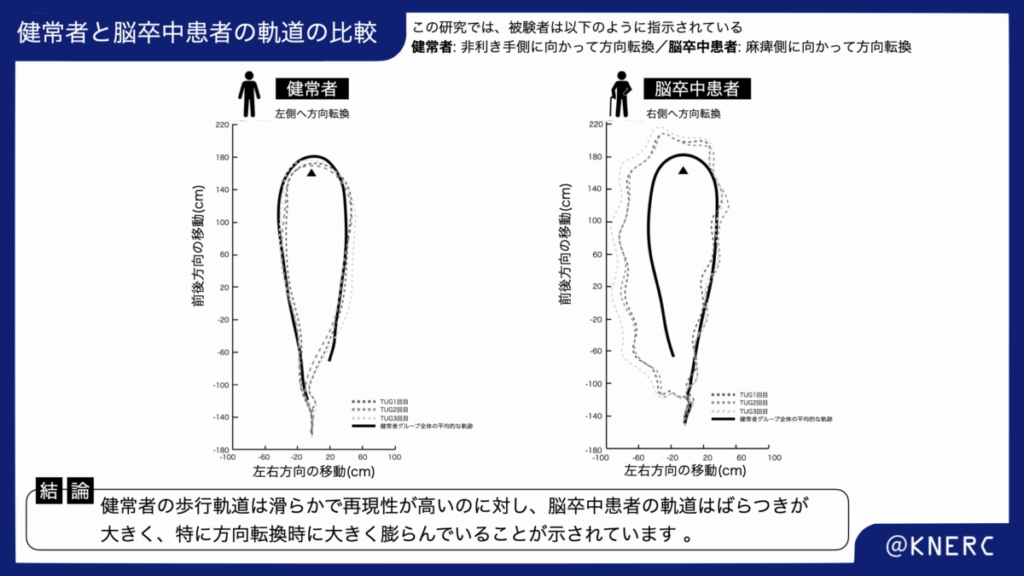

片麻痺という特性は、方向転換の非対称性をさらに助長します。Lewallenらの研究(2021)では、180°ターン中の脳卒中患者は健常者と比較して動きの滑らかさが低下し、バランス制御の指標である身体角運動量の変動が増大することが示されています。

さらに、Bonnyaudらの研究(2016)は、TUGテスト中の重心移動の「軌道」に注目しました。その結果、脳卒中患者は健常者と比較して、特に方向転換(Turn)フェーズとその直前の歩行(Go)フェーズにおいて、目標とする軌道から大きく逸脱することが示されました。興味深いことに、この軌道の逸脱(空間的な正確性の低下)は、単なるTUGの合計タイムよりも鋭敏に脳卒中患者と健常者を判別できる可能性があり、まさに「質」の評価の重要性を裏付けています。さらに、転倒歴のある患者は、転倒歴のない患者に比べてGoフェーズでの軌道の逸脱が大きいことも報告されており、この「準備段階の不安定さ」が転倒の重要な予測因子となりうることを示唆しています。

実は、この不安定性は脳卒中患者さん特有のものではなく、方向転換という動作そのものが「速度」に大きく依存しているという側面があります。Orendurffらの研究(2006)で示された上の図を見てみましょう。これは健常者の方向転換時の重心の軌跡ですが、歩行速度が遅くなるにつれて、滑らかな円弧の軌道が崩れ、角張った不安定な軌道へと変化しているのが分かります。

この事実は、「そもそも速度が遅い患者さんの方向転換は、力学的に不安定なパターンに陥りやすい」ということを意味しており、臨床で観察される軌道の逸脱や不安定さの根本的な原因の一つを説明してくれます。

筋活動パターンの変化:適応能力の低下と代償

脳卒中後の方向転換がぎこちなくなる背景には、筋肉のコントロールにおける根本的な変化があります。

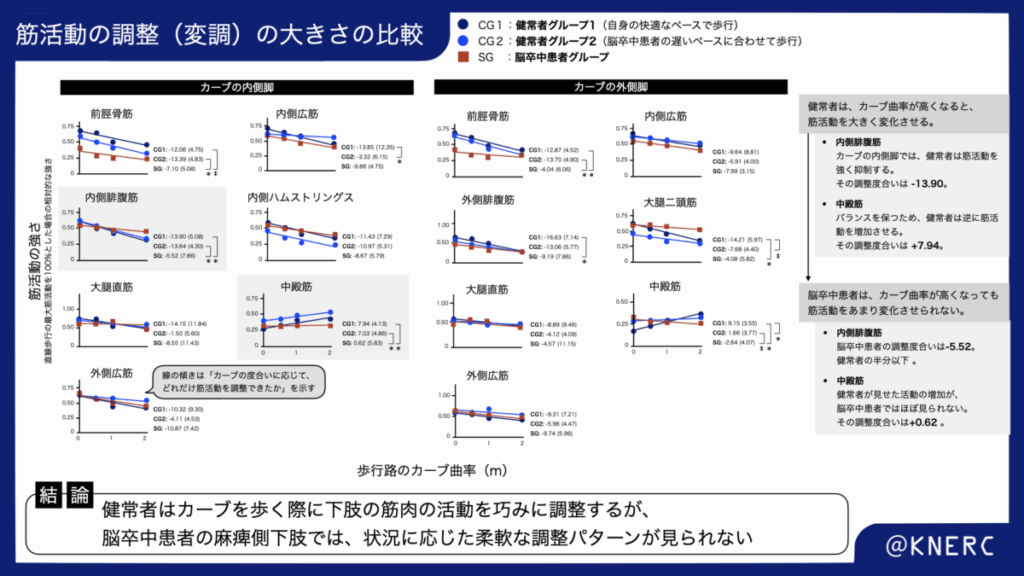

筋活動の適応的な変調の困難さ

Duvalらの研究(2011)は、この問題の核心を突いています。彼らの研究によると、脳卒中患者の麻痺側下肢は、健常者が見せるような歩行路のカーブの曲率に応じた段階的な筋活動の調節が著しく困難であることが明らかになりました。健常者であれば、カーブのきつさに応じて腓腹筋内外側頭やハムストリングス内外側などの活動を巧みに調節し、内外側脚の役割を最適化します。しかし、脳卒中患者の麻痺側では、このような柔軟な筋活動の変調が見られず、筋活動パターンが固定的になる傾向があります。これは、運動のバリエーションが減少し、状況に応じた運動の調整能力が著しく損なわれていることを意味します。

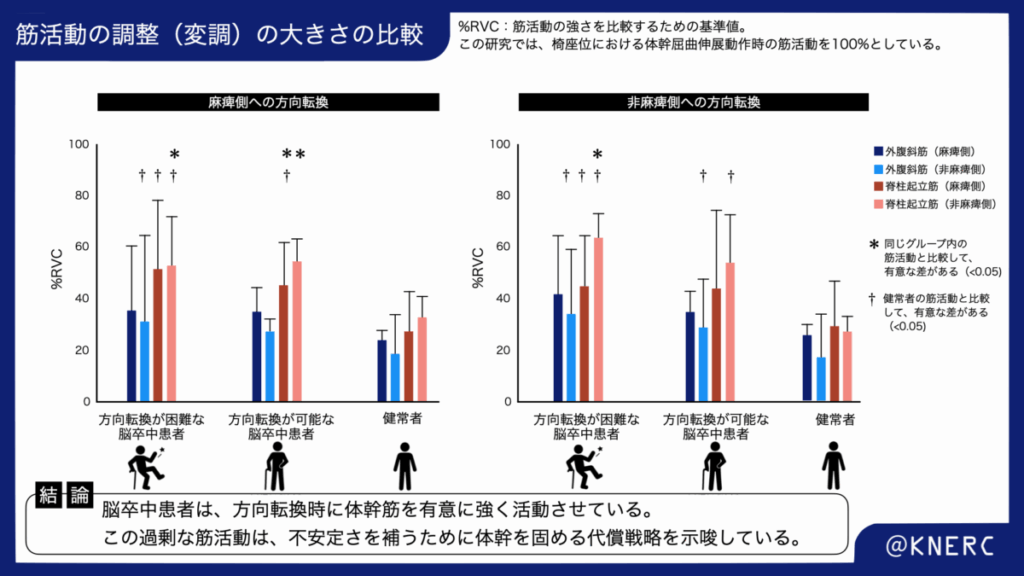

体幹筋の過剰活動による「固める戦略」

下肢の機能不全と不安定性を補うため、脳卒中患者さんでは体幹筋が過剰に活動し、体幹を固定する戦略が観察されます。Chenらの研究(2021)は、方向転換時の体幹筋(外腹斜筋、脊柱起立筋)の活動を分析し、脳卒中患者(特に方向転換に困難を抱える群)は健常者と比較して、ターン中、常に高いレベルで体幹筋の活動を維持し続けることを報告しました。

これは、下肢の不安定性を補い、体幹をガチガチに固めることで安定性を確保しようとする代償戦略です。この「固める戦略」は、短期的には転倒を防ぐかもしれませんが、長期的には前述のEn Blocパターンを助長し、分節的で柔軟な動きを阻害する大きな要因となります。リハビリテーションにおいては、この過剰な固定を解き、選択的で柔軟な体幹コントロールを再学習させることが極めて重要な課題となるでしょう。

運動戦略の変化:不適切な選択と転倒リスク

運動制御の質的な変化は、最終的に患者さんが選択する運動戦略そのものにも深刻な影響を及ぼします。

ターン方向の選択バイアス

脳卒中患者さんは、無意識のうちに非麻痺側への方向転換を好み、麻痺側への方向転換を避ける傾向があります(Faria et al., 2013)。麻痺側の下肢を軸足として回転したり、麻痺側空間でステップを制御したりすることは、バランス制御や運動計画において非常に難易度が高いため、より安全(だと本人が感じる)な非麻痺側へのターンを選択するのです。TUG評価の際に、患者さんがどちらの方向にターンしたかを観察するだけで、その患者さんが抱える潜在的な困難さや恐怖心の一端を窺い知ることができます。

転倒リスクを高める危険なステップ戦略の選択

最も衝撃的かつ臨床的に重要な知見は、Barroisらの研究(2017)によってもたらされました。彼らは慣性センサーを用いて、脳卒中患者が自発的に選択する180°ターンの戦略と、その後の6ヶ月間の転倒発生率との関連を前向きに調査しました。

これは、麻痺側下肢の支持能力が不十分なまま、力学的に最も不安定で困難な動作を自ら選択してしまっていることを示唆しています。特に右半球損傷の患者さんでは、身体図式の障害や半側空間無視といった高次脳機能障害の影響で、この危険な戦略のリスクを適切に評価できず、選択しやすい可能性があります。この知見は、単に動作を遂行できるか否かだけでなく、どのような「戦略」を選択しているかを評価することが、転倒リスクを予測し、予防的介入を行う上で極めて重要であることを強く示唆しています。

まとめ:方向転換の「質」を診る眼が臨床を変える

本記事では、科学的根拠に基づき、健常者と脳卒中患者における方向転換動作の質的な違いを多角的に解説いたしました。健常者が分節的かつ予測的な運動制御と、状況に適応した筋活動によって巧みな方向転換を実現するのに対し、脳卒中患者には「En Bloc パターン」や体幹の「固定戦略」、筋活動の変調不全、そして転倒リスクの高い不適切な運動戦略の選択といった、深刻な質的問題がみられることを確認しました。

これらの質的変化は、TUGのタイムといった量的指標だけでは捉えきれない、個々の患者さんが抱える運動制御の本質的な問題点を示しています。我々は、この動作の質を正確に評価する能力を養い、科学的根拠に基づいた治療アプローチを展開していく必要があると考えます。

方向転換における「質」の改善は、単に歩行能力の向上に留まりません。それは患者さんの転倒への恐怖を和らげ、活動範囲を広げ、自信を回復させ、ひいては生活の質そのものを高めることに直結します。本記事で得られた知見が、日々の臨床実践において、方向転換という動作を新たな視点で見つめ直し、より効果的な介入に繋げるための一助となれば幸いです。

Q&A

-

臨床で特別な機器がない場合、方向転換の「質」をどのように評価すればよいでしょうか?

-

特別な機器がなくても、TUGテストの計測中にいくつかの点を観察することで、質の評価は可能です。タイムという「量的」指標に加え、以下の「質的」な観察ポイントに注目してみてください。

これらの点を総合的に評価することで、タイムだけでは見えない患者さん個々の問題点を具体的に把握できます。

-

脳卒中患者さんによく見られる「En Bloc(ブロック状)」回旋パターンとは何ですか? なぜ問題なのですか?

-

「En Bloc」回旋パターンとは、健康な人が「視線→頭→胸→骨盤」というように体をしなやかに順番にひねるのとは対照的に、頭から骨盤までが時間差なく、一つの硬い塊のように同時に回転してしまう現象を指します。 このパターンは、体の回転の勢いをうまく利用できず、急な重心移動を招くため、動きが非効率で非常に不安定になるという問題があります。これは、複数の関節を制御する複雑さから逃れるための代償戦略と考えられていますが、柔軟性を犠牲にしています。

-

健康な人の方向転換では、内側の脚と外側の脚はどのような役割分担をしていますか?

-

健康な人の巧みな方向転換では、2本の脚が非対称的な役割を担っています。

参考文献

1)Hollands, K. L. et al. (2010). Kinematics of turning 180 degrees during the timed up and go in stroke survivors with and without falls history. Neurorehabilitation and Neural Repair.

→健常者、脳卒中患者(転倒歴あり/なし)の180°ターンを比較した研究。体幹と骨盤が一体となって回旋する「En Bloc」パターンなど、脳卒中患者の運動学的特徴(質の違い)を明確に示しており、記事全体の根幹をなす最重要論文です。

2)Orendurff, M. S. et al. (2006). The kinematics and kinetics of turning: limb asymmetries associated with walking a circular path. Gait & Posture.

→健常者の円弧歩行における運動学と運動力学(キネティクス)を詳細に分析。ターンの内側脚と外側脚の異なる役割(制動と推進)を床反力から明らかにしており、健常者の巧みな方向転換メカニズムを力学的に理解する上で不可欠です。

3)Strike, S. C., & Taylor, M. J. D. (2009). The temporal-spatial and ground reaction impulses of turning gait: Is turning symmetrical?. Gait & Posture.

→健常者の90°ステップターンにおける左右の非対称性を詳細に分析。アプローチ、ターン、離脱の各フェーズでの速度や歩幅の変化、床反力積分の違いを明らかにしており、方向転換前後の運動制御戦略を理解する上で重要です。

4)Duval, K. et al. (2011). Neuromuscular strategies in the paretic leg during curved walking in individuals post-stroke. Journal of Neurophysiology.

→脳卒中患者の麻痺側下肢における筋活動(EMG)に着目。歩行路の曲率に応じた筋活動の適応的な変調が困難であることを示しています。脳卒中患者の神経筋制御の質的変化を具体的に示す上で核心的な論文です。

5)Chen, I. H. et al. (2021). Trunk Muscle Activation Patterns During Standing Turns in Patients With Stroke: An Electromyographic Analysis. Frontiers in Neurology.

→脳卒中患者の方向転換時の「体幹筋」の活動に着目した貴重な研究。健常者と比較して体幹筋の活動が過剰になる「固める戦略」を明らかにしており、代償戦略とリハビリテーションのターゲットを考える上で重要な示唆を与えます。

6)Barrois, R. P. M. et al. (2017). Observational Study of 180° Turning Strategies Using Inertial Measurement Units and Fall Risk in Poststroke Hemiparetic Patients. Frontiers in Neurology.

→慣性センサーを用いて、脳卒中患者が自発的に選択するターン戦略と転倒リスクの関係を調査。特に「麻痺側へのターンで麻痺側を軸足にする」戦略の危険性を示した画期的な研究であり、臨床でのリスク管理と戦略指導の根拠となります。

7)Bonnyaud, C. et al. (2016). Locomotor Trajectories of Stroke Patients during Oriented Gait and Turning. PLoS One.

→TUGテスト中の重心移動の「軌道」を3次元的に分析。脳卒中患者が健常者と比べて軌道逸脱が大きいこと、特にターン前後のフェーズで差が顕著であることを示しています。「時間」だけでなく「空間的な正確性」という質の評価の重要性を具体的に示した研究です。

8)Faria, C. D. C. M. et al. (2013). Clinical testing of an innovative tool for the assessment of biomechanical strategies: the Timed “Up and Go” assessment of biomechanical strategies (TUG-ABS) for individuals with stroke. Journal of Rehabilitation Medicine.

→ TUGテスト中の代償動作や非効率な動きを観察によって評価するための尺度「TUG-ABS」を開発・検証した研究。臨床現場で「質」を体系的に評価するための具体的な視点を提供してくれます。

9)Wright, R. L. et al. (2012). Differences in axial segment reorientation during standing turns predict multiple falls in older adults. Gait & Posture.

→健常高齢者を対象に、360°立位ターンと将来の転倒を前向きに調査。分節的回旋が乏しい「En Bloc」パターンが転倒多発群でみられることを示しており、脳卒中患者で見られる現象が高齢者の転倒リスクとも共通するメカニズムであることを示唆しています。

10)櫻井好美ら (2013). 歩行関連動作のバイオメカニクス―方向転換動作・着座動作―. 理学療法ジャーナル.

→ステップターンとスピンターンの基本的な運動学・運動力学を平易に説明しており、ブログ記事の導入部や基礎的な概念整理に最適です。

浜松市リハビリテーション病院 鈴木章紘(理学療法士)

セミナー&オンラインサロンのご案内

①実践セミナーで深く学ぶ

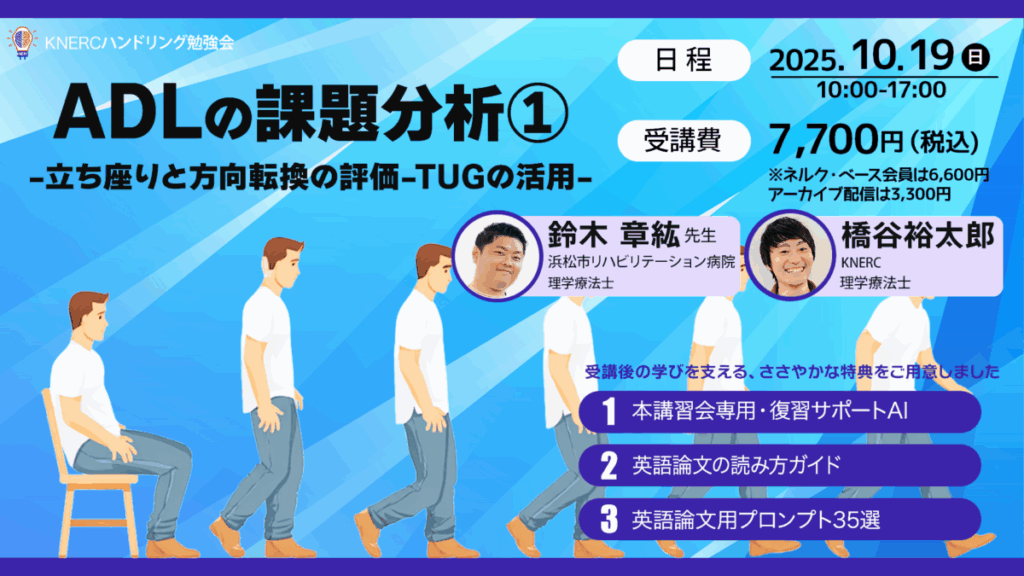

臨床の疑問を、確かな分析技術へ。TUG評価をアップデートする一日

「TUGのタイムは速くなったのに、なぜか転びやすい…」臨床でそんな場面に遭遇したことはありませんか? 本記事で詳述したTUGの「質的評価」。その核心である立ち座りと方向転換の分析を、明日からの臨床に活かすための実践的なセミナーをご案内します。

▼セミナー詳細・申込はこちらから

https://forms.gle/29cxSyhH63kRMdeeA

②オンラインサロンで継続的に学ぶ

.001-1024x576.png)

オンラインサロン「ネルクベース」 300本以上の動画、1200以上のコラム記事など、圧倒的な情報量でボバースとリハビリテーションを深く継続的に学ぶことができる会員制コミュニティです。

■ 提供コンテンツ例

■ 選べる2つのプラン

★新規ご入会の方は初月の月額料金が無料になります!

▼オンラインサロン詳細・入会はこちらから

https://knerc.or.jp/training/onlinesalon/