コンテンツ

序文

前回のTUG【前編】の記事では、TUG評価が従来の単純な時間計測から、動作の「質」を問う多角的な評価へと革新されている現状を概観した。時間に基づく評価の限界点を明らかにし 、iTUG(Instrumented TUG)を用いることで、特に転倒リスクと直結する「方向転換」の運動特性を客観的かつ定量的に分析できることを解説した 。

▼前編をまだお読みでない方はこちら

【前編】TUG評価の革新 ―時間計測から方向転換の質的分析へ―

本記事【後編】では、前編で示したiTUGの基礎をさらに発展させ、その「応用」に焦点を当てる。ここでは、新たな評価指標である「動作の滑らかさ」を解説し 、さらに日常生活の複雑な状況を反映した「二重課題」や、高次脳機能との関連を探る「運動イメージ」といった、より実践的なTUGの活用法について、最新の研究知見を基に深く掘り下げていく。

動作の滑らかさという新指標

スペクトルアーク長(SPARC)の概念と測定原理

動作の質を評価する上で、近年注目されているのが「滑らかさ(Smoothness)」という指標である。滑らかさとは、運動が間欠的でなく、連続的で協調性がとれている状態を指す。この滑らかさを客観的かつ定量的に評価するために開発された新しい指標が、SPARC(Spectral Arc Length)である。

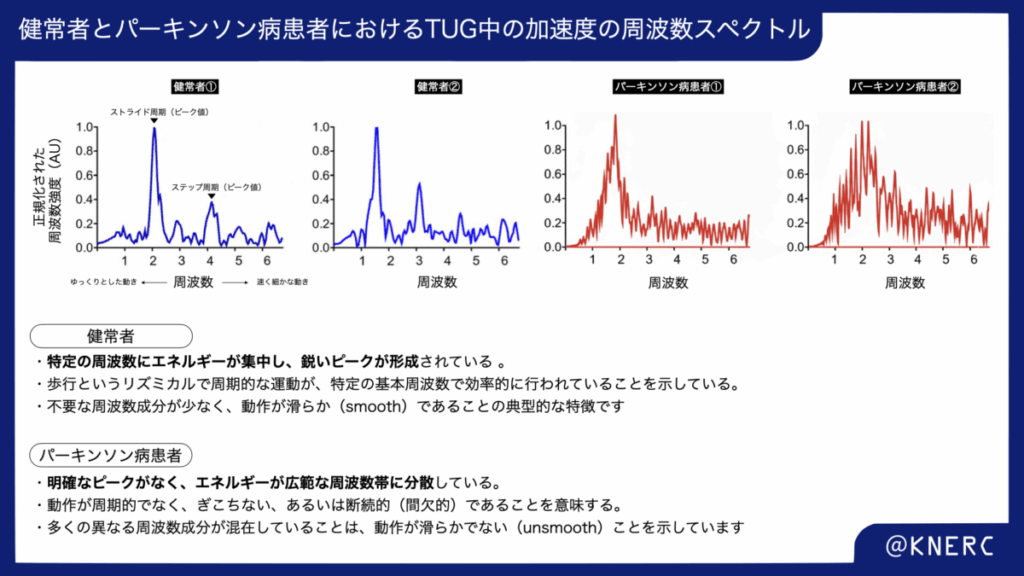

SPARCの測定原理は、動作中の加速度信号を周波数解析することに基づいている。理想的に滑らかな運動は、特定の周波数成分にエネルギーが集中した、狭く鋭いスペクトルを示す。一方で、ぎこちなく断続的な運動(unsmooth movement)は、多くの不要な周波数成分を含み、広く平坦なスペクトルとなる。SPARCは、このスペクトルの形状を数学的に定量化するものであり、SPARCの値が低いほど、スペクトルが広く、動作が滑らかでないことを意味する。

従来の滑らかさ指標であったジャーク(加速度の時間的変化)などと比較して、SPARCは動作の速度や継続時間の影響を受けにくいという利点があり、より頑健な評価が可能である。

動作の非効率性・間欠性の客観的指標としての滑らかさ

動作の滑らかさの低下は、運動制御の非効率性や、意図しない加速・減速の繰り返しといった間欠的な運動パターンを反映する。この指標の有効性を検証する上で、パーキンソン病患者の研究(Pinto, C.; et al.,2019)が先行事例として参考になる。すくみ足(FOG)を呈するパーキンソン病患者は、健常者と比較してTUG遂行中のSPARC値が有意に低く、特に動作が複雑になる方向転換や着座のフェーズで滑らかさの低下が顕著であることが報告されている。

上図に示すように、健常者の加速度信号の周波数スペクトルは、歩行周期に対応する周波数帯に明確なピークを持つ。対照的に、パーキンソン病患者のスペクトルは広範な周波数帯に分散しており、動作が間欠的で滑らかさに欠けることを視覚的に示している。

高齢者における滑らかさ評価の臨床的意義と脳卒中患者への応用可能性

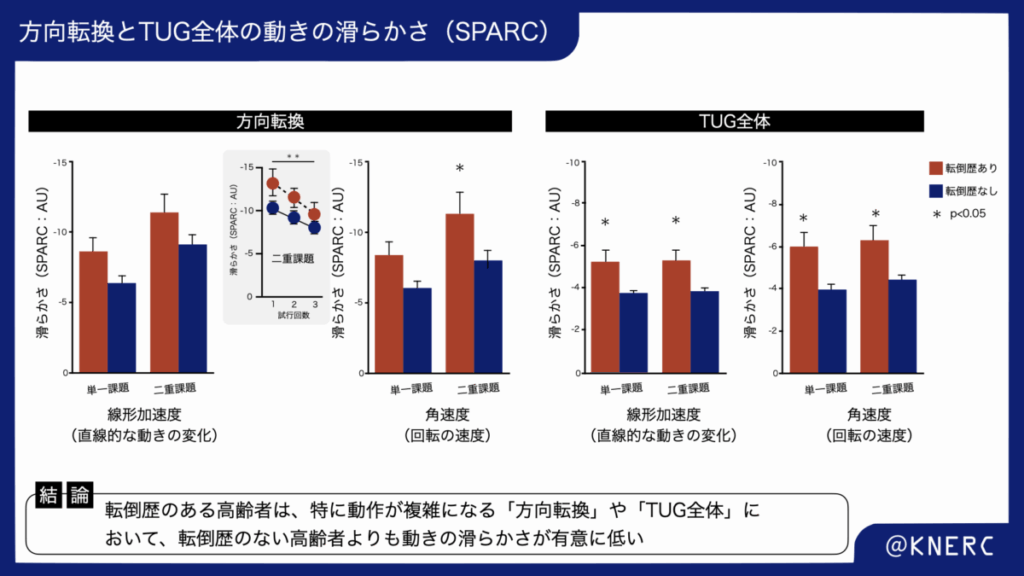

この滑らかさという指標は、高齢者の転倒リスク評価においても重要な意味を持つ。85歳以上の後期高齢者を対象とした研究(Figueiredo Anelise Ineu et al,2020)では、転倒経験のある群は、転倒経験のない群と比較して、TUGの特に方向転換フェーズにおいてSPARC値が有意に低い(滑らかさが低い)ことが示された。

特筆すべきは、この研究において、SPARCは従来のTUG遂行時間よりも大きな効果量で転倒経験群と非経験群を識別できたことである。これは、滑らかさが、単なる動作遂行時間よりも、機能低下や転倒リスクを鋭敏に捉えるマーカーとなり得ることを示唆している。

臨床的には、TUGの遂行時間が基準値内であっても、動作の滑らかさが低下している患者を特定できる可能性がある。このような「潜在的な」運動機能の質の低下を客観的に捉えることで、より早期の介入や、協調性や運動制御の改善に焦点を当てた個別的なリハビリテーションプログラムの立案、さらには治療効果のより精密な判定に繋がることが期待される。脳卒中患者においても、同様の観点から「滑らかさ」を評価することが、今後の重要な研究課題の一つであると言えるだろう。

TUGの臨床応用:二重課題TUGの意義

なぜ二重課題が必要か:日常生活における注意資源の分配

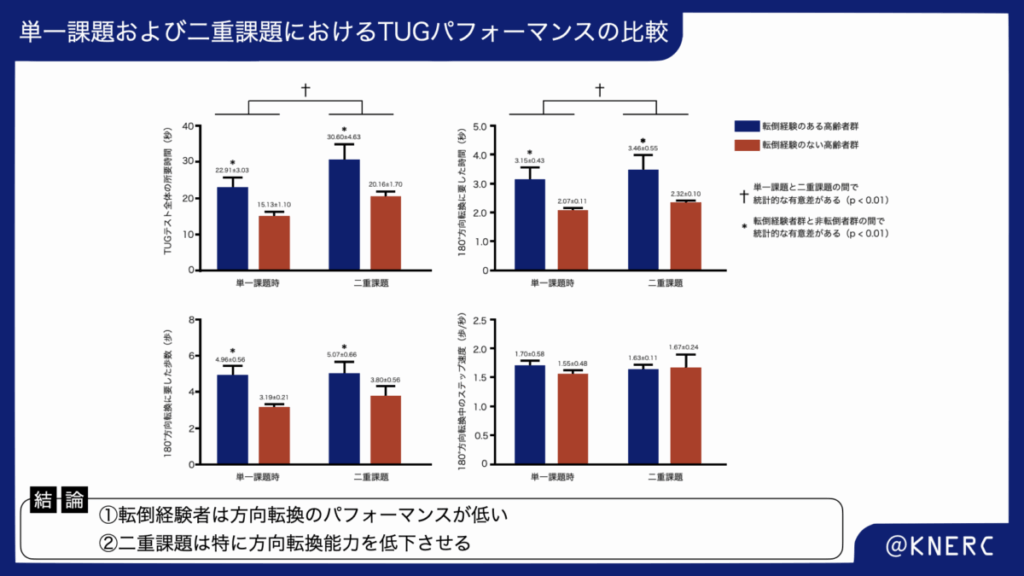

現実世界における歩行や移動は、単一の運動課題として行われることは稀である。我々は常に、何かを考え、誰かと話し、あるいは物を持ち運びながら移動している。二重課題とは、このような状況を模倣し、主要な運動課題(TUG)と二次的な課題を同時に遂行させる評価手法である。

二重課題下では、脳は限られた注意資源を2つの課題に分配する必要がある。この状況で運動パフォーマンスが著しく低下する場合、それは注意機能や遂行機能といった高次脳機能に潜在的な問題があることを示唆する。したがって、単一課題のTUGでは問題が見られない高機能な患者であっても、二重課題TUGを用いることで、より早期に機能低下や転倒リスクを検出できる可能性がある。

認知課題(TUG cognitive)と手作業課題(TUG manual)の違い

二次課題の種類によって、評価している側面は異なると考えられる。Chenらの研究では、二次課題を以下の2種類に分けて、それぞれに影響を与える要因を分析している。

この知見は臨床的に極めて重要である。二重課題TUGの成績低下が見られた際に、その原因が主に身体的な運動制御の問題なのか、あるいは認知的な注意機能の問題なのかを切り分けて考察する一助となる。

二重課題コストの解釈と脳卒中リハビリテーションへの応用

単一課題時と二重課題時のパフォーマンスの差は、二重課題コスト(Dual-Task Cost,以下DTC)として定量化される。DTCが大きいほど、二重課題による干渉が大きく、注意資源の分配能力に課題があることを意味する。

評価だけでなく、二重課題はトレーニングとしても有効である。脳卒中患者を対象としたシステマティックレビュー(Mouら,2025)では、二重課題トレーニングが、単一課題のみのトレーニングと比較して、歩行能力、下肢運動機能、さらには認知機能の改善において有意な効果を示すことが報告されている。これは、運動と認知の神経回路を同時に活性化させることが、神経の再編成と機能回復を促進する可能性を示唆している。

TUGの臨床応用:運動イメージTUGの意義

心的時間測定課題としてのTUG

運動イメージとは、実際には運動を行わず、頭の中で運動を想起する精神的なプロセスである。この運動イメージの能力を評価する手法の一つに、心的時間測定課題がある。これは、ある動作を実際に行う時間と、その動作を頭の中でイメージする時間を比較するものである。

この手法をTUGに応用したのが、運動イメージTUGである。被検者は椅子に座ったまま、実際にTUGを行う様子をできるだけ鮮明にイメージし、終了したと感じるまでの時間を計測する。

遂行時間とイメージ時間の乖離が高次脳機能を反映する可能性

健常者では、実際の運動時間と運動イメージ時間はほぼ一致することが知られている。しかし、この2つの時間の間に大きな乖離が見られる場合、それは高次脳機能、特に運動の計画や監視に関わる遂行機能の低下を反映している可能性がある。

Beauchetらの研究では、この時間的乖離と認知機能との関連が調査された。その結果、MMSEスコアが低い(認知機能が低下している)高齢者ほど、時間的乖離が大きくなることが示された。これは、運動イメージTUGが、身体的な負荷をかけることなく、移動能力に関わる認知的な側面をスクリーニングするツールとなりうる可能性を示している。

高齢者における開眼・閉眼条件での差異とその解釈

運動イメージの想起能力は、視覚情報に影響を受ける可能性がある。服部らの研究では、若年者と高齢者で、開眼時と閉眼時の運動イメージTUGの成績を比較した。その結果、若年者では開眼・閉眼でdelta timeに差はなかったのに対し、高齢者では開眼時の方が閉眼時よりも有意に時間的乖離が大きく(不正確に)なることが示された。

これは、高齢者の場合、目から入ってくる外部の視覚情報を処理することが、内的な運動イメージの想起を妨げる、あるいは干渉することを示唆している。加齢に伴う視覚的ワーキングメモリの能力低下がこの現象の一因である可能性が考えられる。この知見は、高齢者の運動イメージ能力を評価する際には、開眼・閉眼といった条件設定が結果に影響を与えうることを示唆するものであり、臨床応用における重要な視点である。

TUGの臨床応用:障害物TUGの意義

なぜ障害物が必要か?:予測的な運動調節の評価

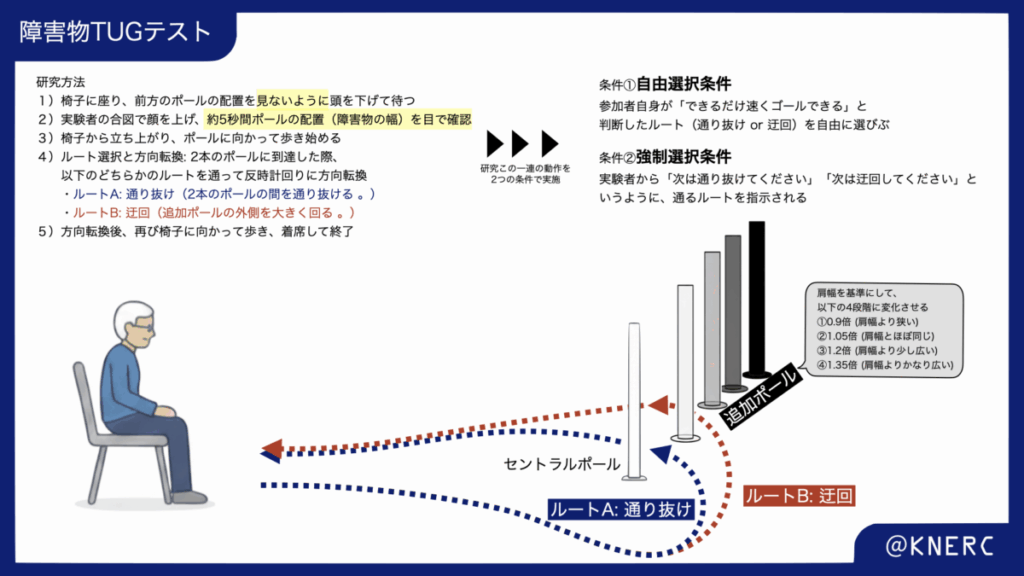

TUGの方向転換点は通常、単一のコーンで示されるが、これを2本のポールに置き換えることで、TUGは予測的な運動調節(Anticipatory Locomotor Adjustments, ALA)を評価するツールへと拡張される。ALAとは、周囲の環境に関する視覚情報に基づき、あらかじめ歩行パターン(歩幅、速度、軌道など)を修正する能力であり、日常生活における安全な移動に不可欠である。

Sakazakiらが考案した障害物TUGでは、2本のポールの間隔を変化させ、被検者に「ポール間を通過する」か「ポールの外側を迂回する」かを自由に選択させる。このルート選択という意思決定プロセスを通して、被検者が自身の運動能力と環境の制約をどのように知覚し、判断し、行動計画を立案しているかを評価できる。

高齢者における保守的な戦略

この研究の結果、高齢者は若年者と比較して、障害物のある状況で迂回ルートを選択する頻度が有意に高いことが明らかになった。特に注目すべきは、ポール間の距離が十分に広く、客観的に見ても「通り抜け」が時間的に効率的であると判断されるような場合でも、高齢者が依然として「迂回」を選択する傾向を示した点である。

これは、高齢者が移動の「効率性」よりも「安定性」を優先する、より「保守的な戦略」を採用していることを強く示唆している。狭い開口部を通り抜ける動作は、バランスを維持するために歩幅を狭めるなど、より複雑で精緻な運動調節を必要とする。高齢者は、こうした調節に伴う潜在的な不安定性や転倒リスクを無意識的に回避するため、たとえ課題完了に時間がかかっても、より安全性の高い迂回ルートを選択すると考えらる。

この障害物TUGテストは、単なる身体の運動能力を評価するだけでなく、リスクに対する個人の意思決定パターンや、状況に応じた予測的運動調節能力を評価する新しい視点を提供する。これにより、従来の転倒リスク評価では捉えきれなかった、高齢者個々の行動戦略を分析することが可能となり、転倒予防のより個別化されたアプローチへの貢献が期待される。

臨床的意義と今後の展望

TUGの質的評価がもたらす臨床的価値の総括

TUG評価を、従来の「時間」という量的指標から、iTUGや二重課題を用いた「質」的指標へと拡張することは、脳卒中リハビリテーションの臨床実践に大きな価値をもたらす。

今後の研究課題

TUGの質的評価は大きな可能性を秘めているが、その臨床的価値をさらに高めるためには、いくつかの研究課題が残されている。

まとめ

当初1本の記事として構想していた本稿が【前編】【後編】の二部構成となった背景には、TUG評価に関する研究の急速な進展がある。本シリーズでは、TUG評価の「革新(前編)」と「応用(後編)」という2つの軸で、その進化を概観した。

【前編】では、TUG評価が単純な時間計測から脱却し、iTUG(Instrumented TUG)によって動作の「質」を客観的に捉えるツールへと革新された過程を示した。特に、転倒リスクと直結する「方向転換」の運動解析は、脳卒中患者の潜在的な不安定性を明らかにする上で極めて有効である。

そして【後編】では、さらに発展的な応用として、「動作の滑らかさ(Smoothness)」、「二重課題(Dual-Task)」、「運動イメージ(Motor Imagery)」という3つのアプローチを解説した。これらの評価法は、それぞれ運動制御の効率性、注意機能、高次脳機能といった、従来のTUGでは評価が困難であった側面を浮き彫りにする。

結論として、TUGはもはや単一の時間指標ではなく、多角的な分析を通じて患者の運動能力と認知能力の相互作用を評価するためのプラットフォームであると言える。これらの質的・応用的評価を臨床に取り入れることで、我々は「なぜこの患者は転倒しやすいのか」という問いに対し、より精度の高い答えを見出し、一人ひとりに最適化されたリハビリテーションを展開することが可能となるであろう。

Q&A

-

「動作の滑らかさ(SPARC)」とは何ですか?

-

「滑らかさ」とは、動作のぎこちなさや間欠性(止まったり始まったりする動き)のなさを示す指標であり、SPARCはそれを加速度信号の周波数解析によって客観的に数値化したものである。TUGの遂行時間が基準値内であっても、動作の滑らかさが低い患者が存在する。SPARCは時間よりも鋭敏に運動制御能力の低下や転倒リスクを捉えられる可能性が報告されており、より早期の機能低下を検出する指標として重要である。

-

なぜ二重課題TUGを行う臨床的意義があるのですか?

-

日常生活における歩行は、何かを考えたり、話したり、物を持ったりしながら行われることがほとんどだからである。二重課題TUGは、そのような現実世界の状況を模倣し、注意資源を運動と他の課題にどう分配するかという能力を評価する。

特に、認知課題(例: 計算しながら歩く)と手作業課題(例: 水を運びながら歩く)では、関与する神経システムが異なると考えられている。これにより、患者の移動における問題が、注意・遂行機能の低下に起因するのか、あるいは純粋な運動能力の低下に起因するのかを区別する手がかりが得られ、より的を絞った介入につながる。

-

実際に動かない運動イメージTUGで、転倒リスクについて何が分かりますか?

-

運動イメージTUGは、実際の運動ではなく「運動を想起する能力」を評価するものである。この能力は、単なる運動計画だけでなく、遂行機能などの高次脳機能と密接に関連している。実際の遂行時間とイメージ時間の間に大きな乖離がある場合、それは運動制御に関わる認知機能の低下を示唆する可能性がある。身体的な負担なく、運動制御の認知的側面をスクリーニングできる点が臨床的な利点である。

参考文献

- 1)Pinto Camila et al.:Movement smoothness during a functional mobility task in subjects with Parkinson’s disease and freezing of gait – an analysis using inertial measurement units.pp.1–14,BioMed Central (BMC),2019.

→「動作の滑らかさ」をSPARCで評価する手法について、パーキンソン病をモデルに詳細に解説している。SPARCの理論的背景と臨床的意義を理解する上で最適な論文である。 - 2)Figueiredo Anelise Ineu et al.:SPARC Metrics Provide Mobility Smoothness Assessment in Oldest-Old With and Without a History of Falls: A Case Control Study.pp.1–11,Frontiers Media S.A.,2020.

→SPARCがTUG遂行時間よりも鋭敏に高齢者の転倒リスクを識別できる可能性を示した重要な研究である。「滑らかさ」が臨床的にいかに有用かを学ぶことができる。 - 3)Chen Hui-Ya et al.:Factors Contributing to Single- and Dual-Task Timed “Up & Go” Test Performance in Middle-Aged and Older Adults Who Are Active and Dwell in the Community.pp.284–292,American Physical Therapy Association,2016.

→認知課題と手作業課題、それぞれの二重課題TUGがどのような要因(年齢、認知機能など)と関連するかを区別して論じている。二重課題評価の解釈を深めたい方におすすめです。 - 4)Mou Chuan et al.:Effect of dual task-based training on motor and cognitive function in stroke patients: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trails.pp.1–13,BioMed Central (BMC),2025.

→脳卒中患者に対する二重課題トレーニングの効果をまとめたシステマティックレビュー。評価だけでなく、治療アプローチとしての二重課題の有効性についてのエビデンスがまとめられている。 - 5)Beauchet Olivier et al.:Imagined Timed Up & Go test: A new tool to assess higher-level gait and balance disorders in older adults?.pp.102–106,Elsevier B.V.,2010.

→運動イメージTUGを初めて本格的に提案した論文の一つ。実際の動作とイメージの乖離が、認知機能と関連することを示しており、高次脳機能と運動制御の関連を探る上で示唆に富んでいる。 - 6)服部 寛士 et al.:若年者と高齢者における心的時間測定課題を用いた運動イメージ想起能力の特徴.pp.1–6,日本健康増進・物理療法学会,2022.

- 7)Sakazaki Juntaro et al.:Timed Up-and-Go Test with an Obstacle: Evaluating Anticipatory Locomotor Adjustments in Older Adults.pp.1–12,Taylor & Francis Group, LLC,2025.

→TUGに障害物を加えることで、「予測的な運動調節」という、より実践的な認知運動プロセスを評価する新しいアプローチを提案している。高齢者がいかに「安定性」を優先した保守的な戦略をとるかを明らかにしいる。 - KNERC 橋谷裕太郎(理学療法士)

セミナー&オンラインサロンのご案内

①実践セミナーで深く学ぶ

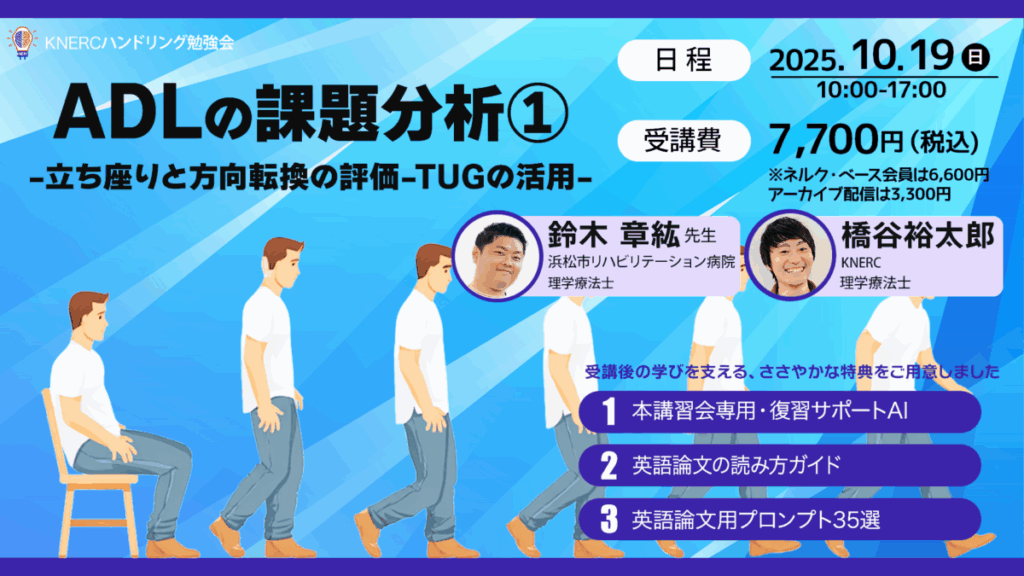

臨床の疑問を、確かな分析技術へ。TUG評価をアップデートする一日

「TUGのタイムは速くなったのに、なぜか転びやすい…」臨床でそんな場面に遭遇したことはありませんか? 本記事で詳述したTUGの「質的評価」。その核心である立ち座りと方向転換の分析を、明日からの臨床に活かすための実践的なセミナーをご案内します。

▼セミナー詳細・申込はこちらから

https://forms.gle/29cxSyhH63kRMdeeA

②オンラインサロンで継続的に学ぶ

.001-1024x576.png)

オンラインサロン「ネルクベース」 300本以上の動画、1200以上のコラム記事など、圧倒的な情報量でボバースとリハビリテーションを深く継続的に学ぶことができる会員制コミュニティです。

■ 提供コンテンツ例

■ 選べる2つのプラン

★新規ご入会の方は初月の月額料金が無料になります!

▼オンラインサロン詳細・入会はこちらから

https://knerc.or.jp/training/onlinesalon/